高効率基板の実現でエネルギー消費を減らせ!大電流化が進むパワー基板のジュール発熱と放熱対策のポイント(その1)

皆さま、こんにちは。

IDAJの錦織です。

エネルギー不足が叫ばれる昨今、電子機器の低消費電力化は喫緊の課題です。特に配線基板においては、ジュール発熱による損失が消費電力を増大させるだけでなく、基板温度の上昇による寿命低下にもつながります。特に、EVや高速充電、UPSをはじめとしたパワーエレクトロニクス機器の大容量化が顕著です。FETなどのデバイスの小型化に伴う「基板放熱設計」に加え、「配線のジュール発熱対策」も考慮しなければなりません。

ここではジュール発熱を考慮した放熱パターン設計について解説します。

突然ですが、クイズです!発熱量はどれくらい!?

エレクトロニクスは基本的にジュールの法則に従ってR×I2で発熱します。したがって広くとらえるとほとんどがジュール発熱なのですが、ここでは配線の発熱に範囲を限定します。

発熱に関するクイズを3つご用意しました。答えを読む前に、ぜひご自分で考えてみてください!

|

【問題1】パソコンの投入電力 パソコンの投入電力のうち、熱になるのはどれぐらいでしょうか? 100Wを入れたとしたら、熱になるのは30W?70W?それともほとんどの100Wでしょうか? ①約30% ②約70% ③約100% |

|

【問題2】常温のLED(電源の発熱は除く) 常温のLEDは種類によって発光効率が異なるものの、よく使われるのは白です。劣化なしの状態で投入した電力のうちジュール発熱はどれぐらいでしょうか? ①約30% ②約70% ③約90% |

|

【問題3】スピーカーの入力電力 スピーカーの入力電力に対して熱になる割合はどのぐらいでしょうか? ①約25% ②約75% ③約95% |

さて、ここからは回答です。

【回答1】パソコンの投入電力は③約100%が正解です。

パソコンの投入電力、これは100%が熱になります。設計時には、投入電力イコール発熱量だと考えます。パソコンにはエネルギーの入力はありますが、エネルギーの取り出し(アウトプット)がありません。情報処理機器は、情報処理のために電気エネルギーを使いますが、そのために必要なエネルギーはごく僅かであるため、電気エネルギーを使うと発熱します。これがジュール発熱の本質です。

【回答2】常温のLEDは②約70%が正解です。

LEDの発光効率はどんどん上がっています。環境によって変わりますが、概ね100lm/W(ルーメンパーワット)を超えます。それでも光となるのは約30%程度で、残り70%が熱です。

電力を投入すると、まず電気的なロスが発生、配線の中を電流が流れるとジュール発熱します。最終的にチップに届いて青く発光し、それを光の波長を変えて白にしますが、ここでも光のロスが発生します。光のロスも、結局は熱なのです。

【回答3】スピーカーの入力電力は③約95%が正解です。

スピーカーは、紙のコーンを前後に振動させています。口径10cmフルレンジのスピーカーで94dB/W、入力電力1W、入力信号1kHzの条件で振動時のエネルギーを計算してみましょう。

コーンの振動が前後1㎜だとすると、コーンの運動エネルギーは圧力と移動距離で計算できます(具体的な計算式は省略)。音圧94dBは約1Pa、コーンの面積が7.85×10-3 m2とすると、1kHzならば振幅幅1㎜で1msの間にコーンが前後に合計4mm(1サイクル)移動します。これは“音の仕事率=圧力×面積×移動距離÷時間=31.4×10-3[W]”で、非常に小さいワッテージになります。大きな音をスピーカーから出しても、それほど大きなエネルギーは必要ないということですね。つまり、ほとんどがボイスコイルで熱になっているのです。スピーカーのコイルは浮いていますので、それを放熱させるのはかなり大変です。上述の計算では、エネルギー変換効率は3%程度ですが、大きくても1桁レベルのエネルギー効率となります。

身近な例を使ってご説明しましたが、投入電力のほとんどが熱になってしまうことがお分かりいただけたかと思います。

熱エネルギーであれば、大きなエネルギーでも温度はさほど上がりません。熱は“cal”や“kcal”という単位が使われ、他のエネルギーとは違うものと認識されてきたからです。ジュール(James Prescott Joule)が、位置エネルギーが熱エネルギーになることを証明し、ようやくエネルギー保存が熱にまで適用されました。

適切な温度管理が省エネにつながる

1.エレクトロニクス化の進展で消費電力(発熱)が急増

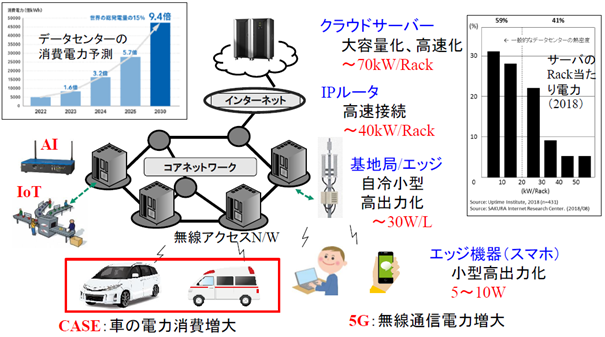

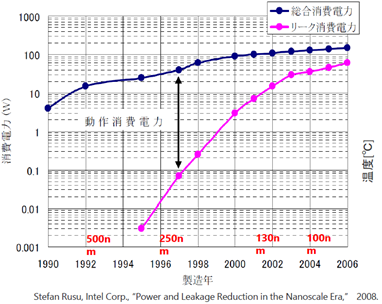

5G、その次の6Gへ、通信はますます高速化していきます。そうなると膨大なデータが行き来するため、データセンターにはクラウドサーバーが集積し、膨大な情報を処理することになります。データセンターの消費電力は、2022年から2030年にかけて9倍以上になるだろうと予測されています(下図左上)。

電力は基本的に熱になりますので、どこかで発熱の問題が発生します。データセンターの敷地の面積はさほど広くありませんので、サーバーあたりのラックの電力を増やさざるを得ず、床面積当たりの電力が増加します。

少し古いデータですが、2018年の統計では、ラック当たり10kW未満なのは全体の30%で(下図右上)、大きいものは50kWを超えています。50kWともなるとその冷却方法には水冷を用います。現在では、データセンターに設置されているサーバーの約15%が水冷式だといわれていますが、この先、効率的に排熱回収するには、水冷の割合がもっと増えることでしょう。もちろんクラウドサーバーだけはなく、回線も高速化しなければなりませんので、ルーターや基地局が増え、当然、発熱量が増加します。現在は10~20W/L程度ですが、30W/Lにまで増えるのではないかと予想しています。

皆様がお使いのiPhone 14は、TDP(Thermal Design Power)がA16(SoC)で8.5Wでが、8.5Wのスマホをずっと使っていたら熱くて持っていられません。したがって性能を制限して、熱くならないように動作させているのです。

これから消費電力が最も増えるのは車です。エンジンから電気に代わると、膨大なエネルギーを使うことになります。“CASE”に代表されるように、常時、5G通信をしながら自動運転し、高速プロセッサを使用します。もちろん、バッテリー、インバータ、モーターでも電力を消費しますので、トータルでは大きなエネルギーを消費し、それら全てが最終的に熱になるのです。

エレクトロニクス化の進展と消費電力の急増

2.集積回路は高温で消費電力が増加する「リーク電流」

“温度が高いと電力が増える”、これは電子機器の宿命です。高集積回路では、3nanoや2nanoといったTSMCの最先端のプロセステクノロジーが話題ですが、CPUの処理能力を上げるには、結局、トランジスタを多く並べて、高速でスイッチングし、マルチコアで並列処理することになります。しかし、トランジスタをいくら並べても、チップサイズが大きくなればコストが上がりますので、チップサイズは変えず、トランジスタの数だけを増やします。

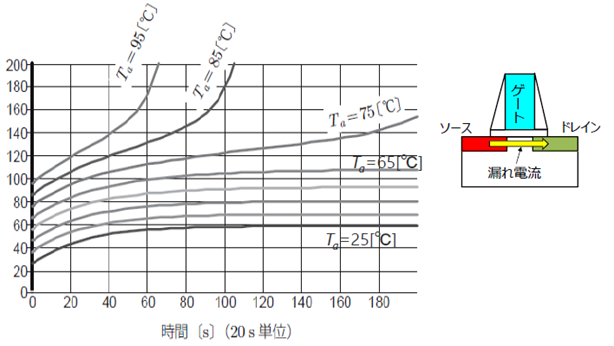

したがってトランジスタを小さくすることになりますが、2nano程度のサイズでは、トランジスタのスイッチを切っても電流は流れ続けます。原子の大きさが0.17nano程度ですから、原子数十個分のサイズだからです。ご存知の通り、導体には電流が流れますが、導体の持つ熱エネルギーは自由電子の運動で、温度が上がると活発に運動します。そうなると、ゲートを超えて電流が流れます(下図右)。微細化が進むと、リーク電力の比率がかなり増えます。温度が上がると電流が流れ、発熱が増える。発熱するとまた温度上がる・・・これを繰り返すことで、熱暴走が発生します。

左のグラフは、あるプロセッサの温度上昇をシミュレーションした結果です。周囲温度が25℃であれば、100秒ほどで一定の温度になります。20~60℃まではほぼ一定ですが、周囲温度が上がると、65℃あたりで、温度の上昇幅が増えることがわかります。室温を10℃ずつシフトしても、到達温度は10℃以上の開きが生じます。そして、75℃になるともはや一定にはなりません。これが熱暴走の始まりです。

こういったことを防ぐために、徹底して冷却する必要がありますが、ちょっとした熱設計の見込み違いが、全体に大きく影響することになります。間違えて小型のヒートシンクをつけてしまったら・・・増幅され、予想以上に温度が上がります。

熱暴走温度の試算

こちらは、2008年にインテル社が発表したデータです。1990年代であればリーク電力はほとんど気になりませんでしたが、現在は15~20%をリーク電力が占めるといった状況に変わっています。

サーバプロセッサの消費電力(リーク電力比率)

3.パワーデバイスも高温で消費電力増加「冷やして省エネ!」

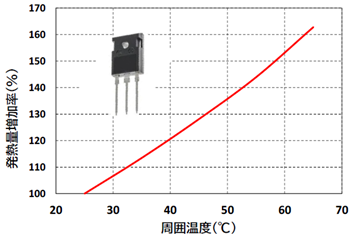

パワーデバイスの発熱の温度依存性を調べる実験をしました。電源装置を恒温槽に入れ、その中のメインのFETの両面に熱流センサーをつけ、両面に熱を通過させます。25℃の恒温槽の中での測定値を100とすると、65℃では60%増加しました。 FETは高温になると発熱量が増えますが、コイルなどはほとんど変わりません。

周囲温度変化によるパワーデバイスの電力増加

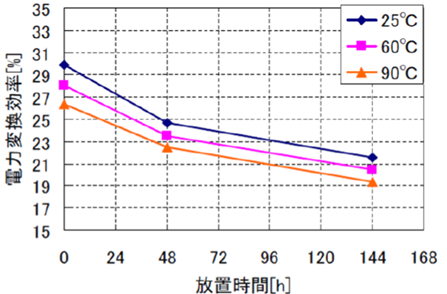

LEDは、温度が上がると発光効率が下がり、熱になる割合が増えます。あるLEDでは、25℃から90℃にすると、発熱量が6Wから7.2Wに増加しました。厄介なのは、劣化すると発熱量がどんどん増えることです。下図はOKIエンジニアリング様からご提供いただいたデータで、LEDを120℃の恒温槽に入れて、0.3Aの電流を144時間流し続けた試験結果です。48時間後に一度取り出し、300mAの電流を流して発光させ、その時の発光効率を確認しました。どの環境であっても発光効率が下がっていることがわかります。

周囲温度変化によるLEDの変換効率低下

4.EVバッテリーは低温で電費が悪化

EVでは、リチウムイオンバッテリーが使われています。そこで、次のような計算をしてみました。

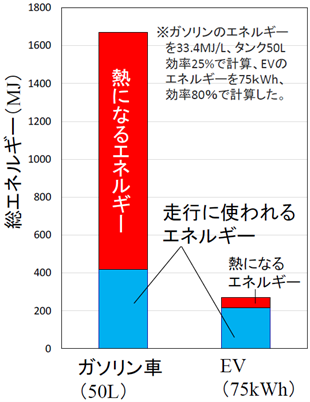

ガソリン車の1L当たりのエネルギーが33.4MJだとすると、50Lのガソリン車なら1,700MJ程度。ガソリンエンジンは化学エネルギーを燃焼させて熱に変換し、それを運動エネルギーに変えています。熱エネルギーを経ると効率が大きく悪化しますので、走行に使われるエネルギーは(走行モードによって変わりますが)結果的に25%程度です。そう考えると、かなりの熱エネルギーを捨てていることになります。

ガソリン車とEV車の熱になるエネルギーの比較

一方で、EVはどうでしょうか。テスラ社のモデル3のバッテリー容量が75kWh。これをジュールに変換すると300MJです。電気エネルギーを直接運動エネルギーに変えますので、モーター、インバータを含めても熱になるのは僅かです。持っているエネルギーは大きく違いますが、走行に使われるエネルギーがそれほど変わらないため、ガソリン車と同じように走行できます。EVは、熱になるエネルギーが少なく、大変効率が良いといえます。

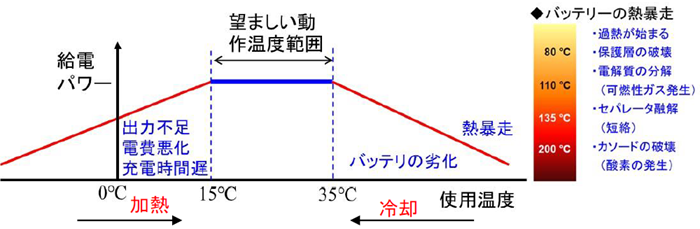

EVで困るのは冬場です。バッテリーは、20~30℃で一番適切な動きをすると言われています。多少広げても15~35℃の範囲が望ましいでしょう。温度が高いと劣化が進みますし、低すぎると出力が下がって電費が悪化し、バッテリースタンドに寄ってもなかなか充電できないなどといった状態になってしまいます。

適正な動作範囲が狭いため、適正に使用するには“冷・暖”の両方が必要です。冷却には冷却水を使えばよいのですが、問題は温める方です。温めるためにバッテリーを使っては、バッテリーが減って、走行距離が短くなり元も子もありません。そこで、わずかに発生する熱エネルギーをうまく使って温めます。テスラ社のオクトバルブが有名で、これは配管の接続をバルブの回転によってコントロールしながら冷却水の通り道を変えます。インバータやモーターの熱をバッテリーの加熱に使用し、それによってバッテリーの消費を抑えて走行距離を伸ばしているのです。

バッテリーは冷却だけでなく加熱も必要

5.EVの走行距離は“サーマルマネジメント”にかかっている

サーマルデザインとは、構成部品を適切な温度に制御して信頼性を確保する、壊れないようにするということですが、EVではそれだけでは足りません。筆者なりの定義にはなりますが、サーマルマネジメントの目的は、加熱や冷却を含めて使用するエネルギーをトータルで最小化し、できるだけ走行エネルギーとして使えるエネルギーを確保することです。さらにフィールドから走行データを吸い上げ、それらを解析して制御を最適化し、ソフトウェアをバージョンアップして走行距離を伸ばすことを可能にするのです。

次回は、電気回路網と熱回路網法による分布計算、大電流基板とジュール発熱などについてご紹介します。

■オンラインでの技術相談、お打合せ、技術サポートなどを承っています。下記までお気軽にお問い合わせください。ご連絡をお待ちしています。

株式会社 IDAJ 営業部

Webからのお問い合わせはこちら

E-mail:info@idaj.co.jp

TEL: 045-683-1990