基板のEMI問題”ゼロ”を目指すエンジニアの皆様へ! ~DEMITASNXでEMIチェック・PI解析・熱との連成を効率良く~(その1)

皆さま、こんにちは。

IDAJの錦織です。

電子機器の高速化にともなってEMC設計はより一層困難なものとなっており、設計フローの上流である基板設計の段階からEMC設計に取り組むことがリスク低減のためには重要です。

基板のレイアウト設計と並行してEMI対策を行うために有用なEMI抑制設計支援ツール「DEMITASNX」には、高速なEMIチェック機能と共振解析機能があります。今回は、これらの基本機能を踏まえて、DEMITASNXをより広範囲かつ効率的にご活用いただくための機能、最適化ツールを使用して基板のノイズ対策と熱対策を両立させるための方法をご説明します。プリント基板のノイズ対策にご興味のある方や、ノイズと熱の両立にお困りの方に課題解決のヒントをつかんでいただけますと幸いです。

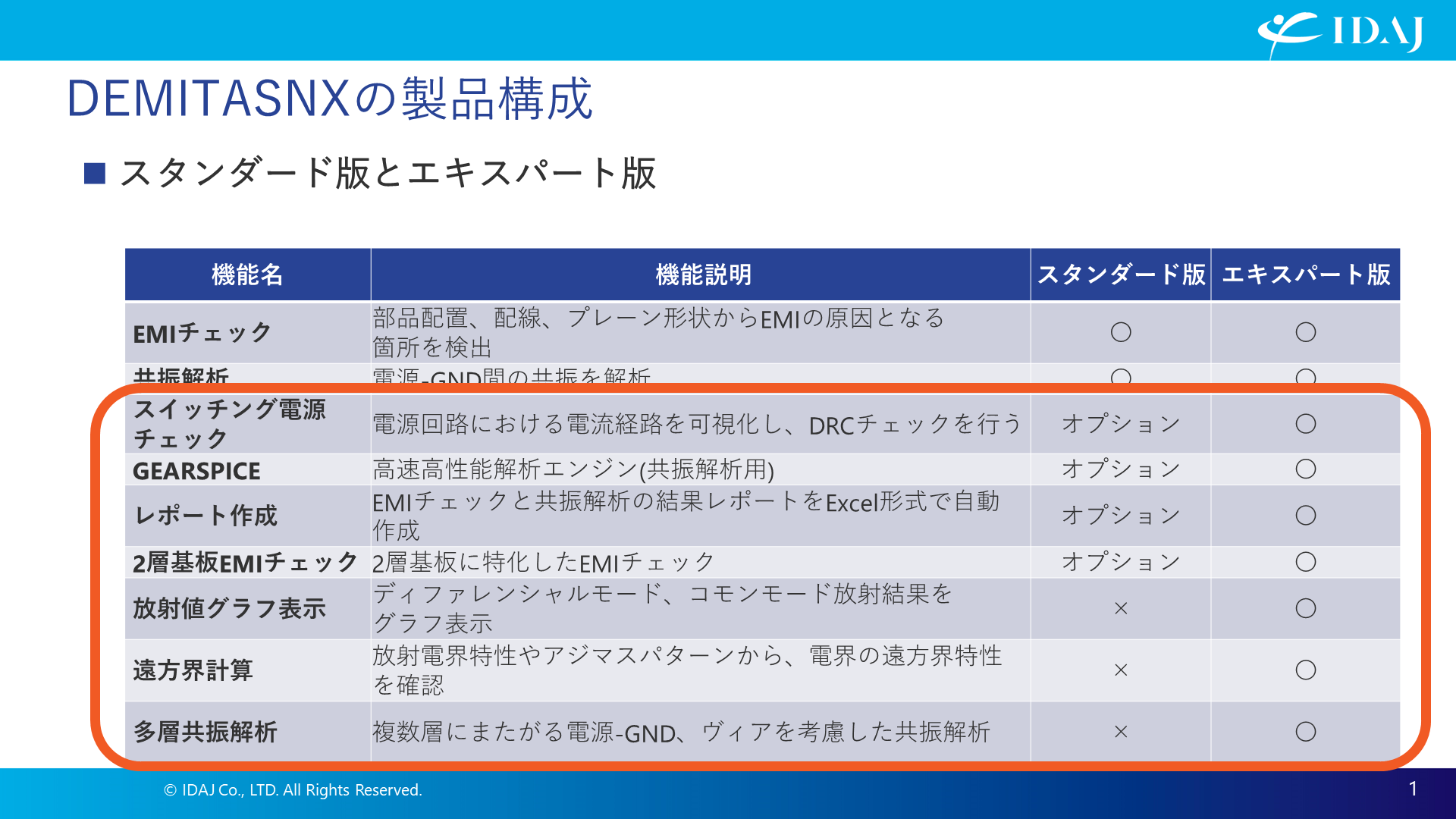

基板のEMI対策をより広範囲にフォローするDEMITASNXエキスパート版のご紹介

DEMITASNXのスタンダード版には、基板上でノイズの発生源になりそうな箇所をチェックする「EMIチェック機能」と、基板上の共振分布を解析する「共振解析機能」があります。エキスパート版には、スタンダード版の基本機能を中心に、解析速度をさらに高速化したり、スイッチング電源に特化してチェックを実施するといった様々な機能があり、より広い範囲で基板のノイズ対策をフォローできるようになっています。

DEMITASNXの製品構成

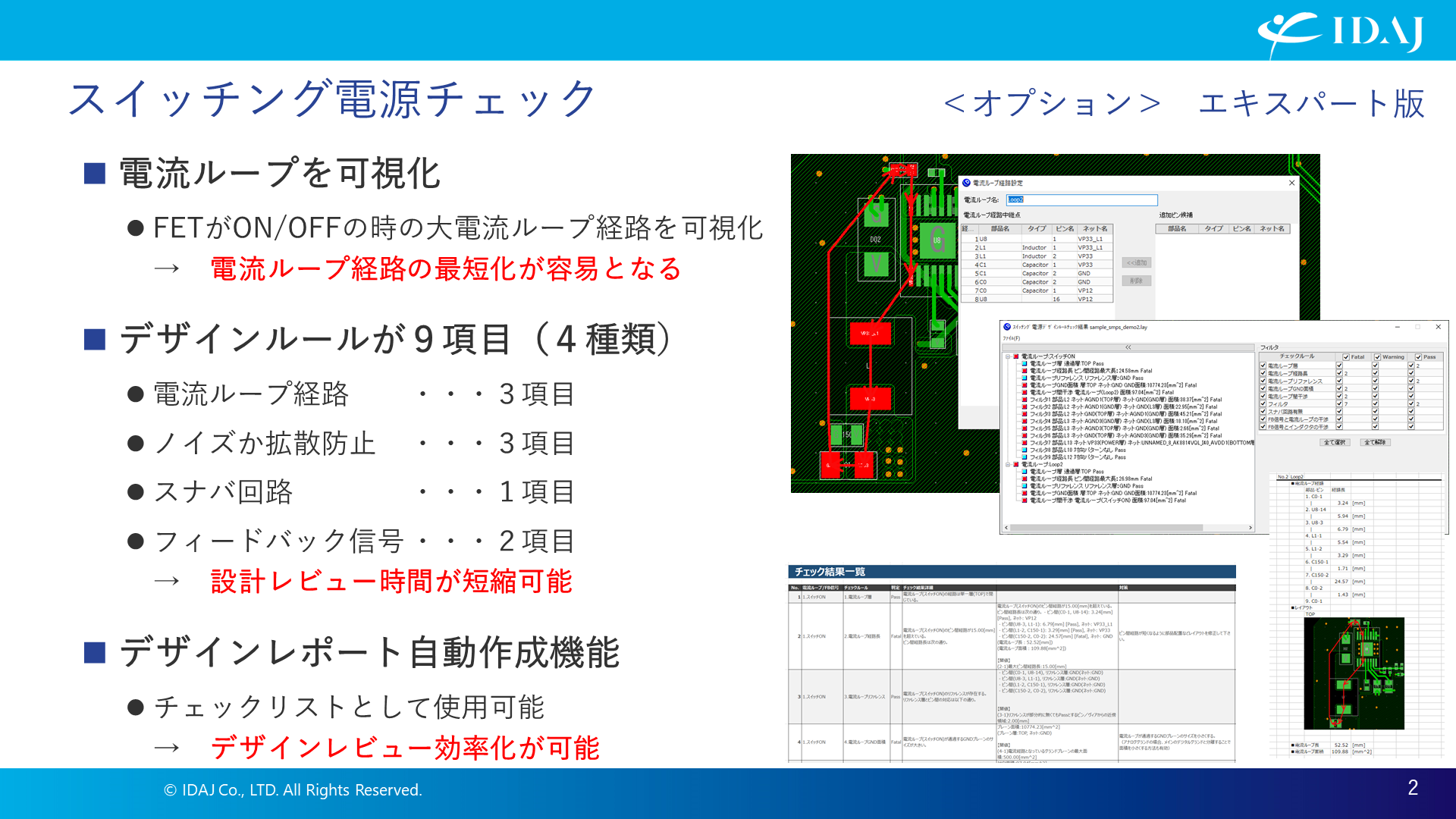

1. スイッチング電源チェック

電源モジュールから発生する電源系のノイズ対策に使用します。FETのON/OFF時の電流ループを可視化し、最短化されているかを確認することができるため、この機能だけでも非常に有益だとおっしゃってくださるユーザー様もいらっしゃいます。また、スイッチング電源のために9項目・4種類のデザインルールチェックがあり、設計レビューの時間短縮にお役立ていただけます。チェック結果は、レポートとして自動的にEXCEL形式で出力できますので、デザインレビューのための資料作成の効率アップにもつながります。

スイッチング電源チェック

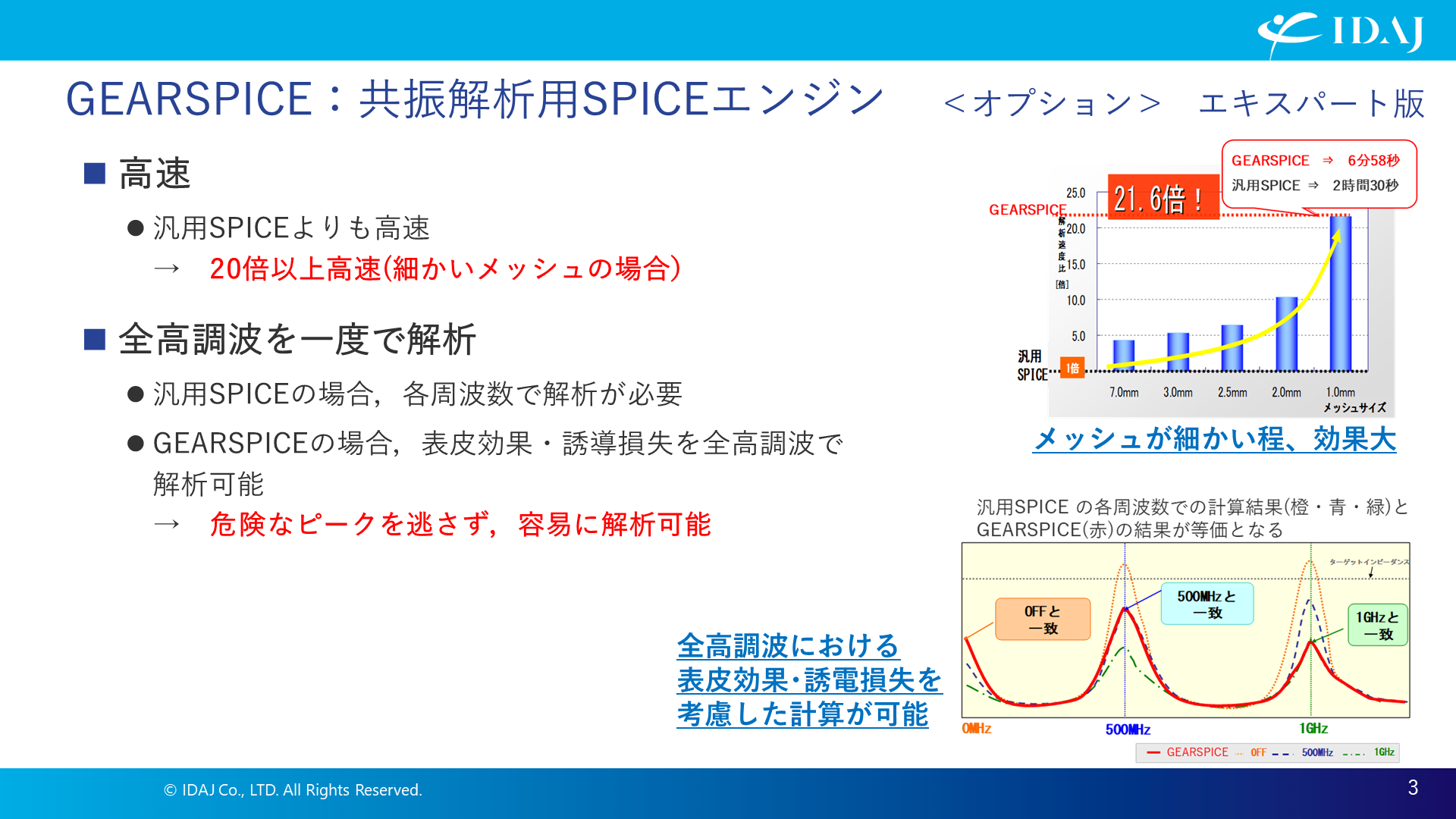

2. 共振解析用SPICEエンジン「GEARSPICE」

「GEARSPICE」では、汎用のSPICEよりも高速なSPICEが共振解析で使用されています。汎用のSPICEと比較すると、メッシュが細かくなるほどより高速化し、解析時間が20倍以上速くなった例もあります。また汎用SPICEの場合、表皮効果や誘導損失は、指定した周波数でのみ正確な結果が計算されますが、GEARSPICEの場合は、一度の解析で全周波数の正確な結果取得が可能なため、危険なピークの見逃しを回避することができるかと思います。

共振解析用SPICEエンジン「GEARSPICE」

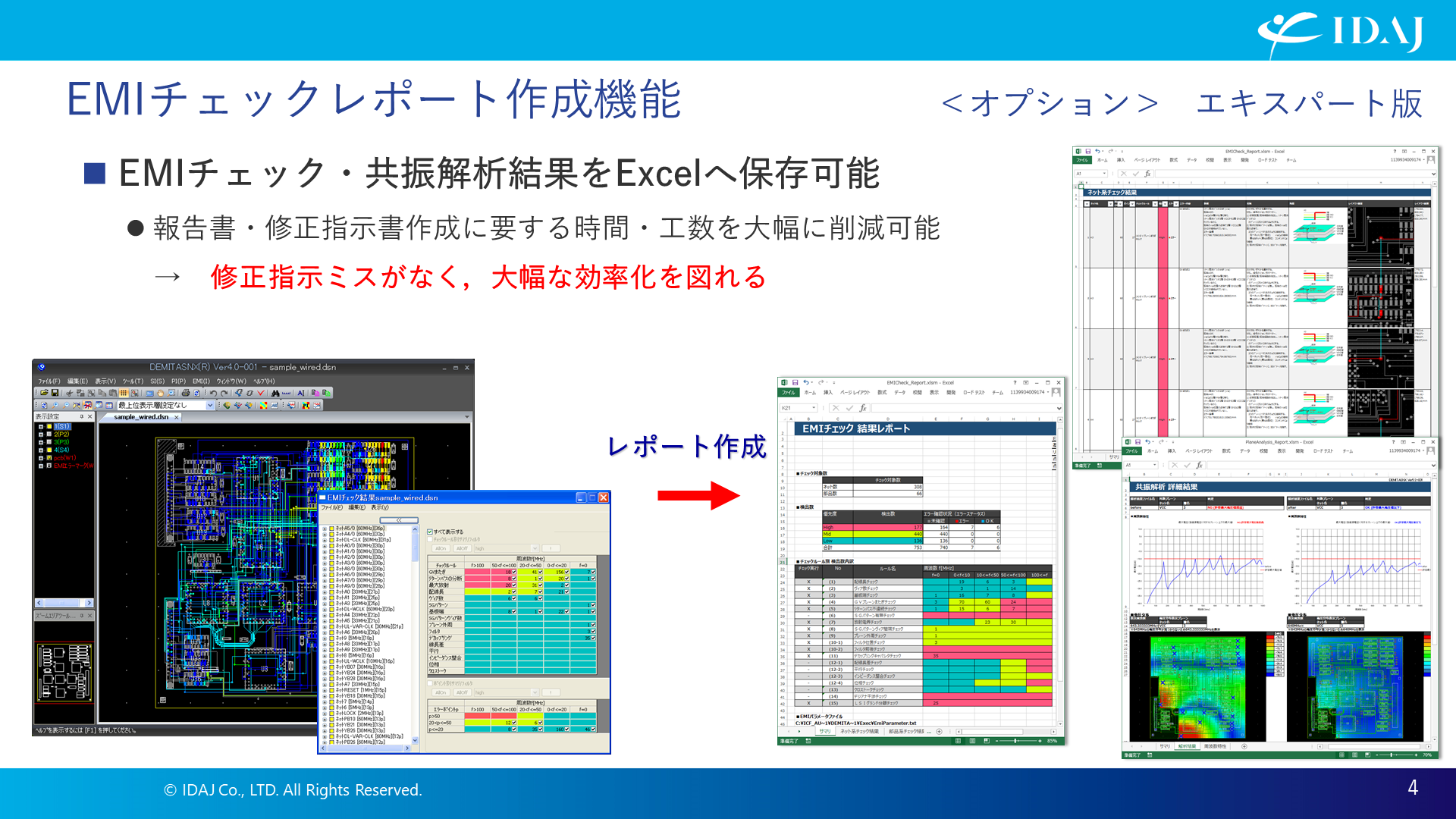

3. EMIチェックレポート作成機能

EMIチェックや共振解析の結果をEXCEL形式のレポートとして出力します。このレポートを報告書としたり、アートワークメーカーへの修正指示書とすることで、資料作成における人為的なミスを防ぎ、業務の大幅な効率化を図ることができます。

EMIチェックレポート作成機能

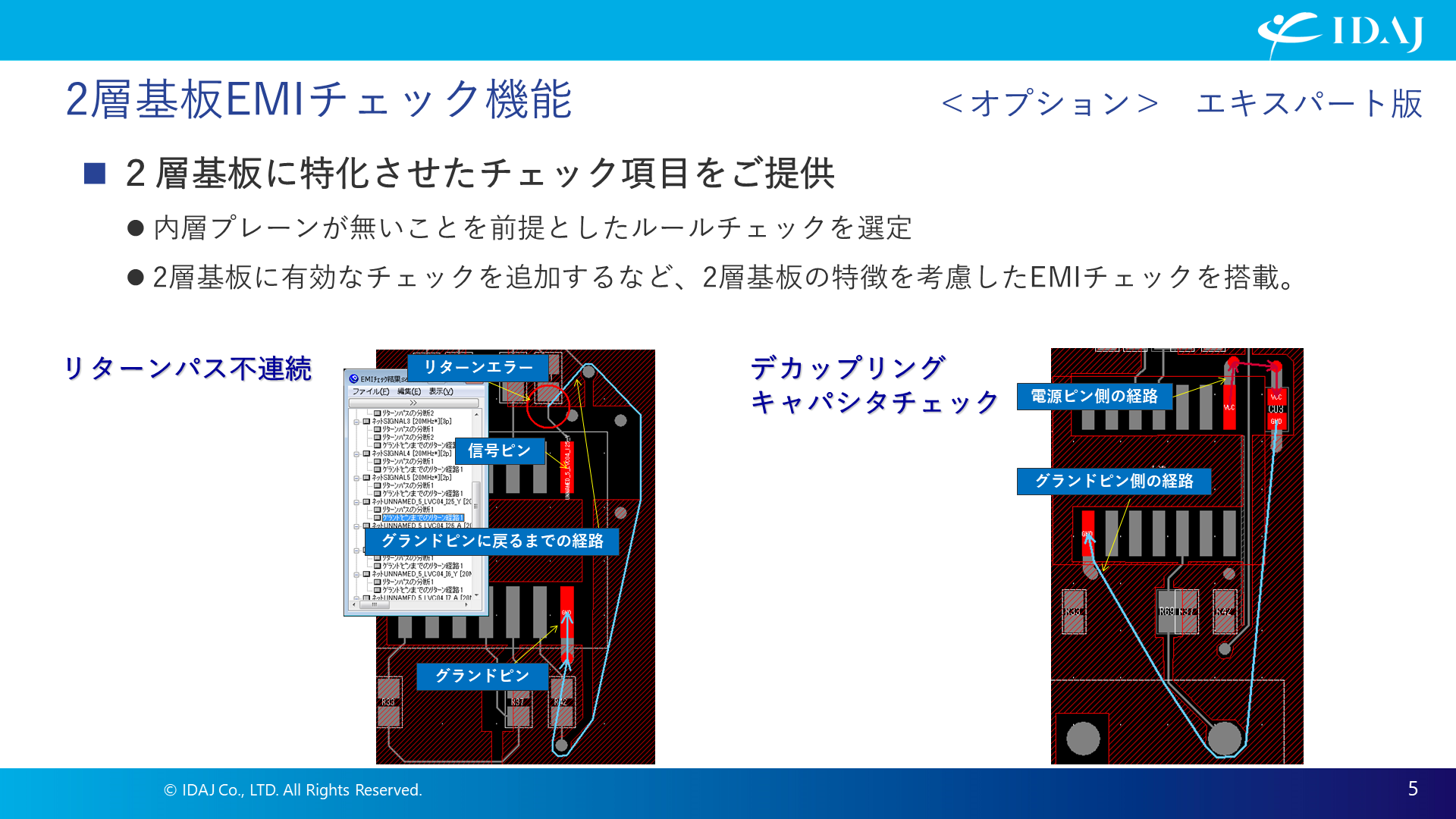

4. 2層基板EMIチェック機能

2層基板用にカスタマイズされたEMIチェックのためのルールをご提供しています。2層基板では、信号配線のためにGNDプレーンをやむを得ず削ることが多く、リターンのパスがGNDピンに戻るまでの経路が長くなりがちです。またIC電源ピンの近くにコンデンサを配置したとしても、GND側の経路が長くなることがありますので、それらのチェックのために本機能をご活用ください。

2層基板EMIチェック機能

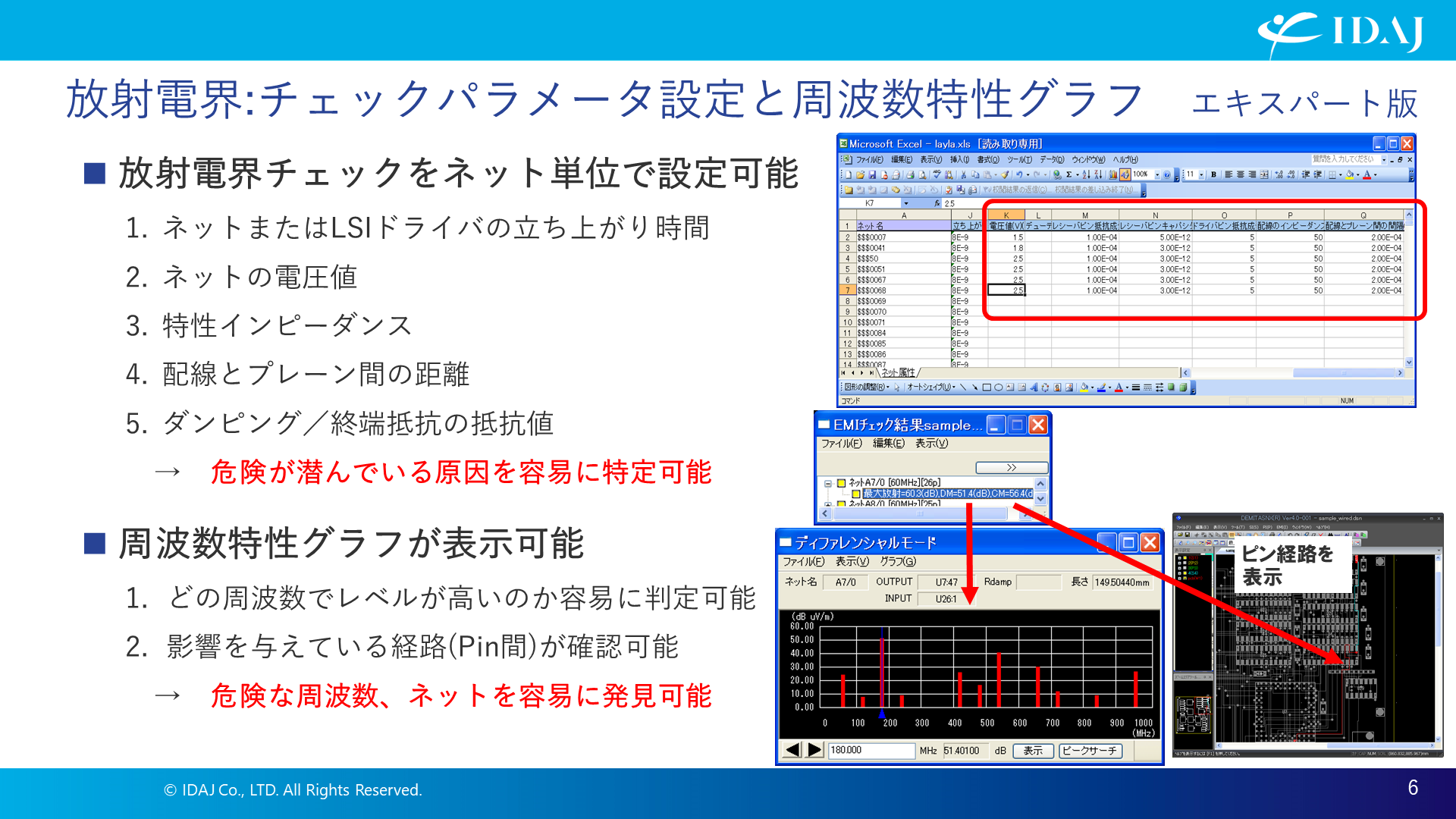

5. 放射電界:チェックパラメータ設定と周波数特性グラフ

放射電界チェックにおけるチェックパラメータの詳細設定、周波数特性のグラフ表示が可能です。放射電界チェック時に、立ち上がり時間や電圧値、特性インピーダンスなどをネット単位で設定することで、危険だと思われるネットを指定してパラメータを設定し、危険が潜んでいる原因を容易に特定することができます。また、どの周波数で放射が一番大きいかといった危険な周波数やネットは、周波数特性グラフで確認することが可能です。

放射電界:チェックパラメータ設定と周波数特性グラフ

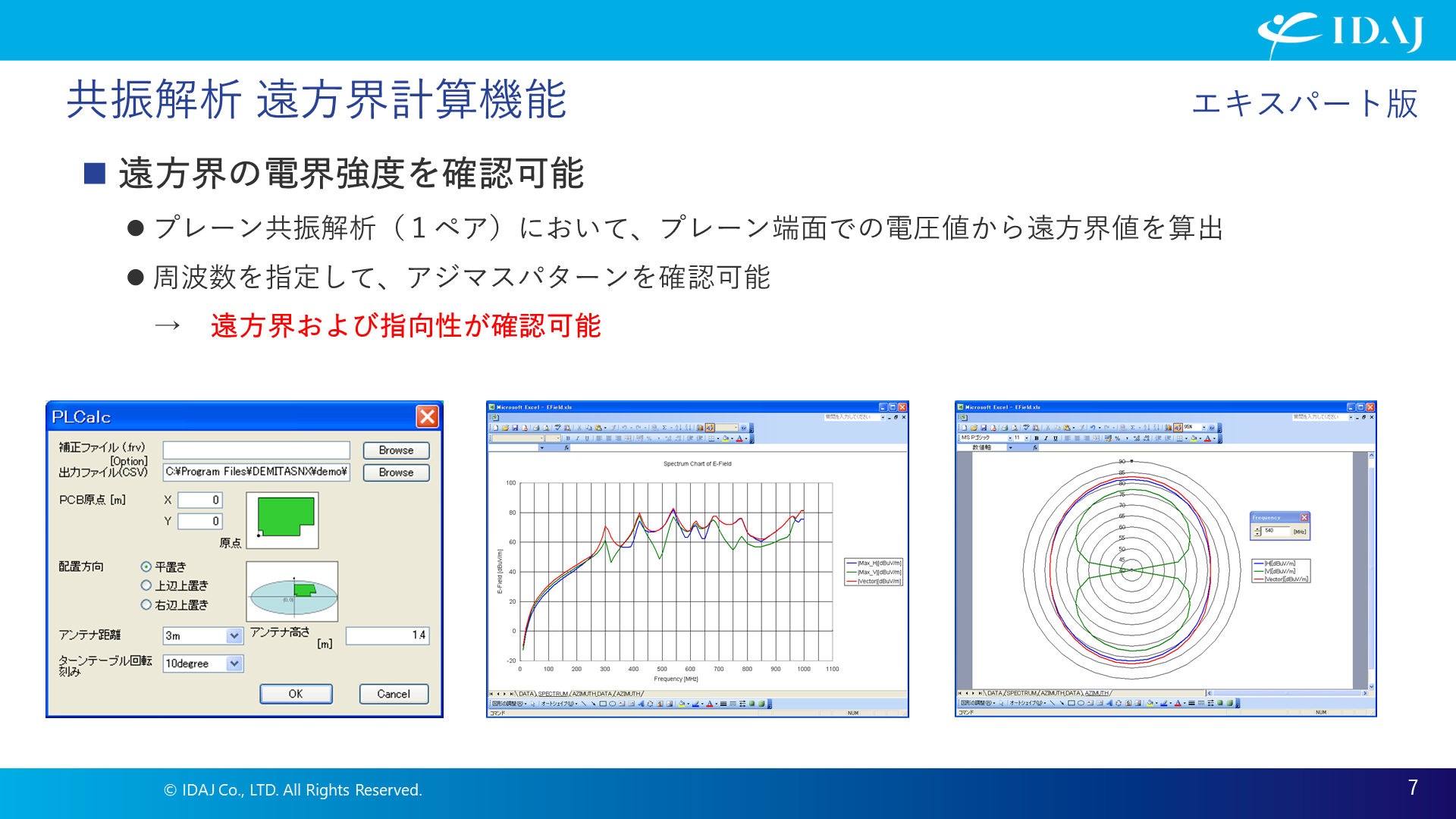

6. 共振解析の遠方界計算機能

共振解析の遠方界計算機能は、共振解析の結果をもとに、基板端のプレーンの電圧から遠方の電界強度を計算します。ターンテーブルに基板を置き、基板の向きやアンテナの位置を指定して、ターンテーブルを360度回した時の電界強度を計算します。周波数を指定して、アジマスパターンを表示させることもできますので、遠方界値と指向性を確認することが可能です。

共振解析の遠方界計算機能

7. 多層共振解析

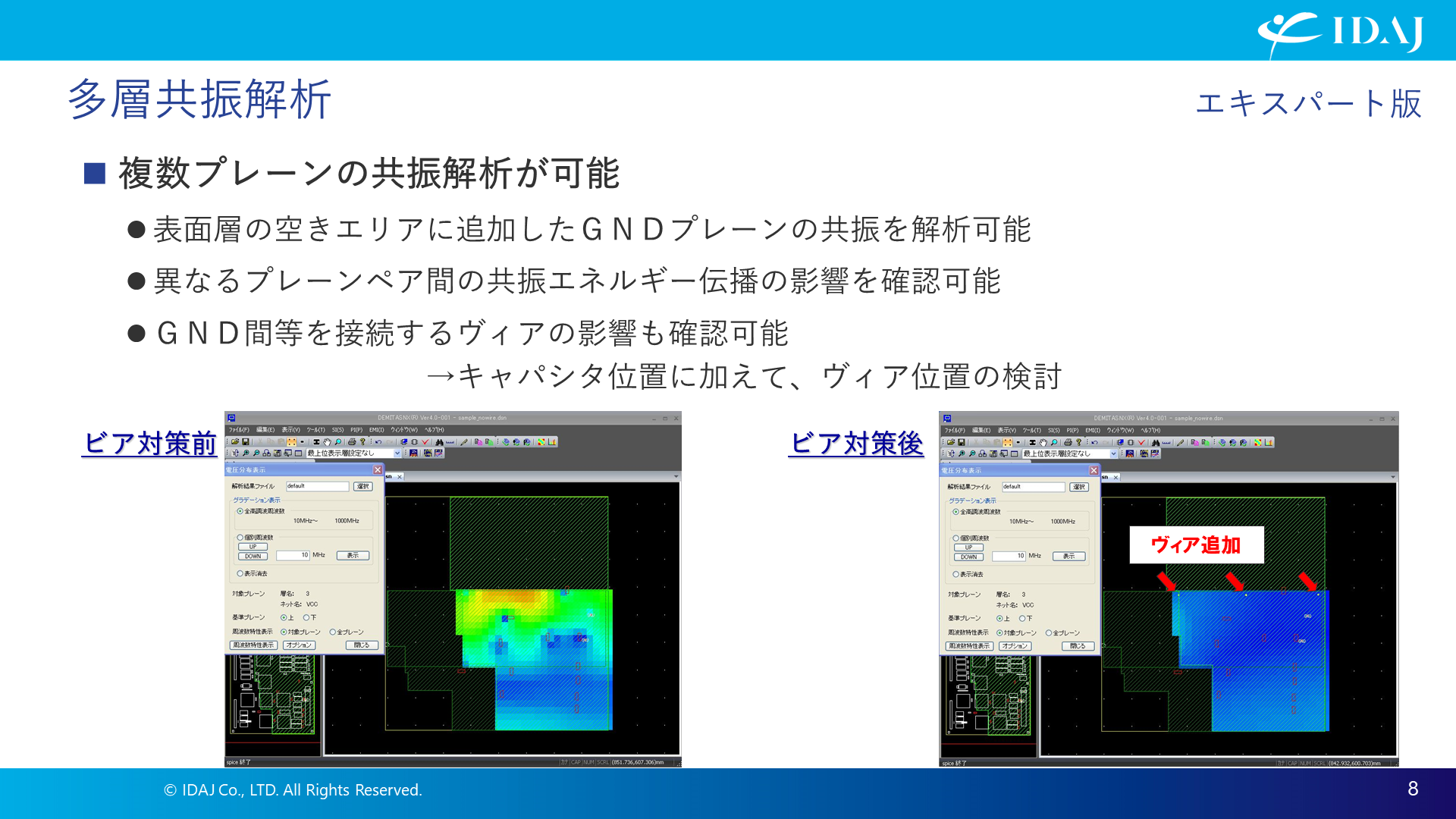

標準機能の共振解析では、電源とGNDプレーンのペアの共振を解析しますが、多層基板で複数のプレーン構造の解析が可能です。例えばGNDプレーンが複数の層に存在する場合、同じ種類のプレーン同士で共振していないかどうかをチェックできます。共振していれば、ビアを追加してプレーンの接続を強化するといった対策が考えられます。

多層共振解析

DEMITASNXによるプリント基板のPI (Power Integrity)解析

DEMITASNXは、LSIの誤動作に対する指標であるターゲットインピーダンスを満足させるキャパシタの位置や個数、IR Dropを考慮した設計検証をパワーインテグリティ(PI:Power Integrity)解析で実施することができます。ここでは、3種類の主な解析をご紹介します。

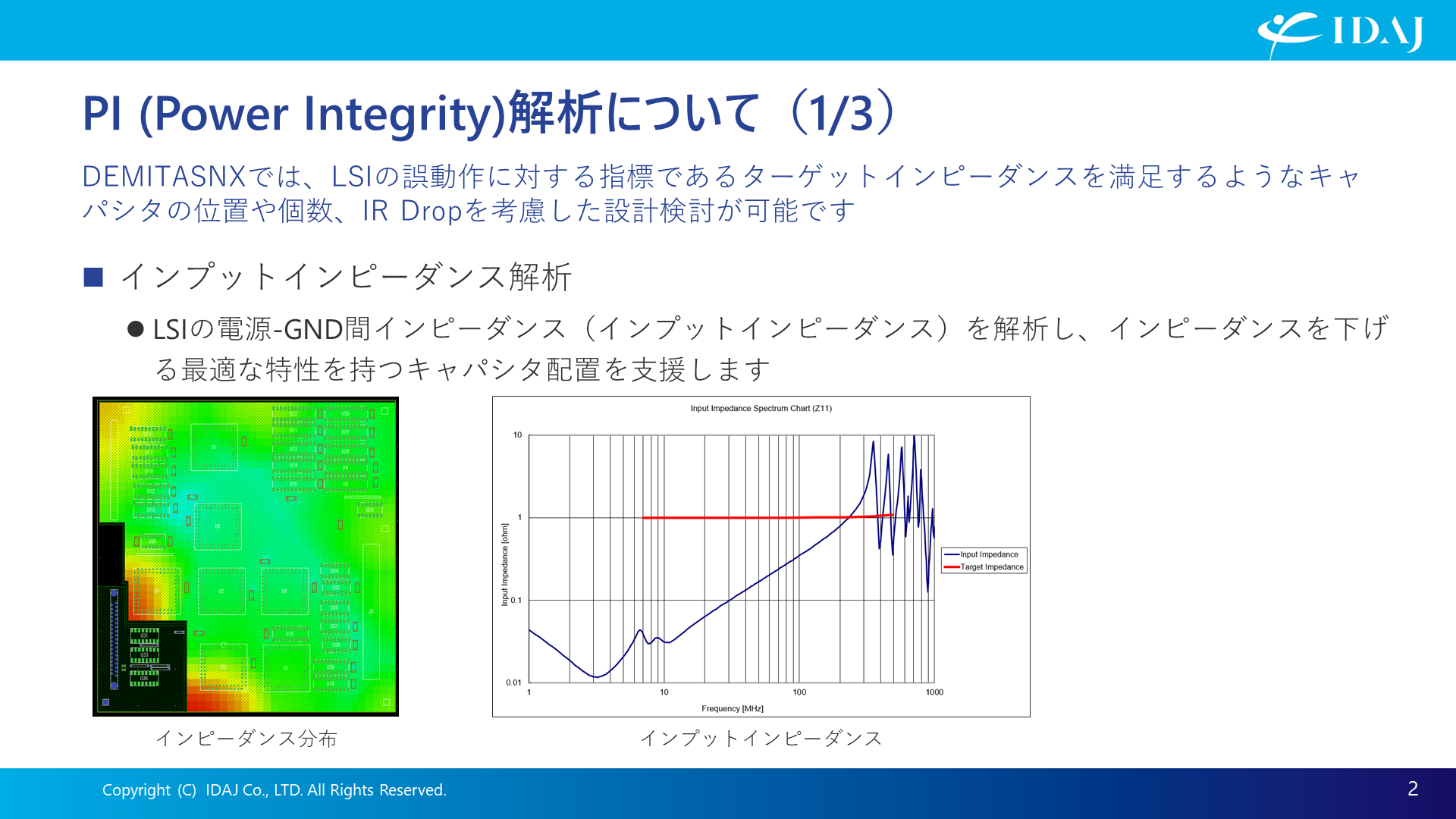

1. インプットインピーダンス解析

LSIの電源-GND間のインピーダンス、いわゆるインプットインピーダンスを解析することで、そのインピーダンスを下げるために最適な特性を持ったキャパシタの配置検討が可能です。

インプットインピーダンス解析

2. トラスファーインピーダンス解析

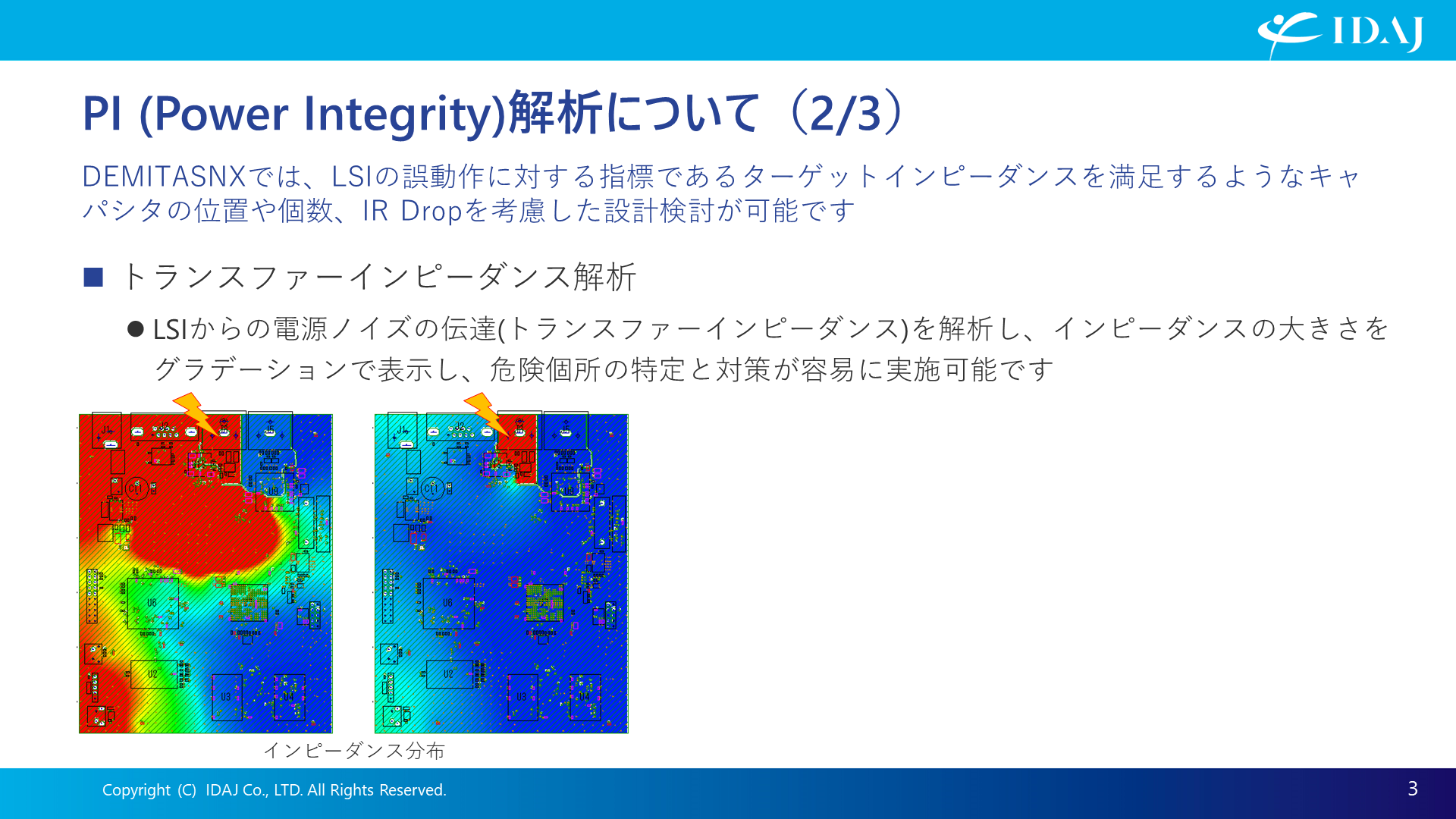

LSIからの電源ノイズの伝達、いわゆるトランスファーインピーダンスを解析し、インピーダンスの大きさをグラデーション表示させることで、容易に危険箇所の特定と対策が可能です。

トランスファーインピーダンス解析

3. IR Drop

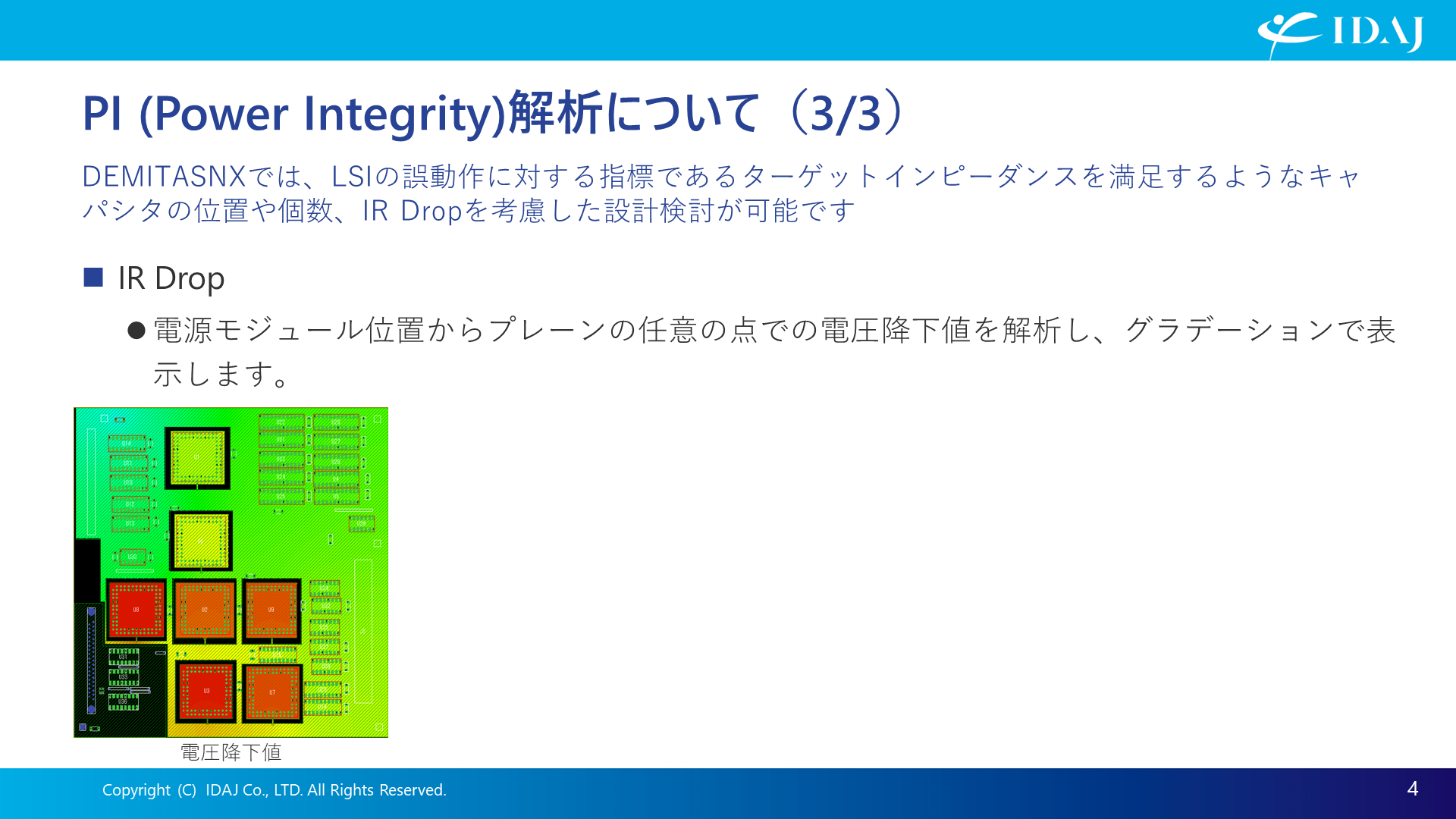

ある電源モジュールの位置からプレーンの任意の点における電圧降下値を解析し、グラデーション表示させることができます。

IR Drop

次回は、DEMINTASNXとSimcenter Flothermを連成したノイズと熱の最適化設計の手順を具体的にご紹介します。次回もどうぞご覧ください。

|

|

|

|

■オンラインでの技術相談、お打合せ、技術サポートなどを承っています。下記までお気軽にお問い合わせください。ご連絡をお待ちしています。

株式会社 IDAJ 営業部

Webからのお問い合わせはこちら

E-mail:info@idaj.co.jp

TEL: 045-683-1990