実験だけでは把握できない、流体騒音をシミュレーション!(その4)

皆さま、こんにちは。

IDAJの石川です。

引き続き、流体騒音シミュレーションについてご紹介します。ぜひ「その1~3」もあわせてご覧ください。

前回は、iconCFDを用いた「ウィンドスロッブ解析」についてご説明しましたが、今回は「平板を設けた角柱周りの解析」についてご説明します。

直接法による空力騒音の解析事例(2)「平板を設けた角柱周りの解析」

こちらの解析では、以下の論文[1]を参考にしました。

参考文献

[1] 奥津泰彦ほか,“角柱近傍の平板が流れ場と音場に及ぼす影響”,日本機械学会論文集 B 編,Vol. 79,No. 804 (2013), pp. 1397-1407.

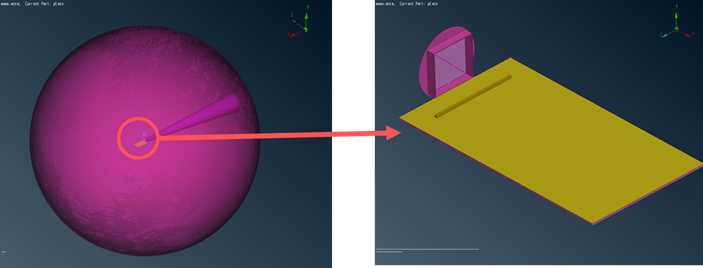

車両ボディの表面に段差やワイパー、ルーフキャリアなどの突起物がある状態を模擬した、平板と角柱からなる簡易形状での解析事例をご紹介します。音波の伝播を考慮して解析空間は球形とし、その空間内にチャンバー吹き出し口と角柱、平板を設けた形状を解析領域とします。

![解析形状(文献[1]の図1より転載)](https://www.idaj.co.jp/blog/wp-content/uploads/masatoshi-ishikawa/x32cf9f1b1c92cbb85a593979e6cc623f.jpg.pagespeed.ic.8Q-6ihAK4w.jpg)

解析形状(文献[1]の図1より転載)

解析領域

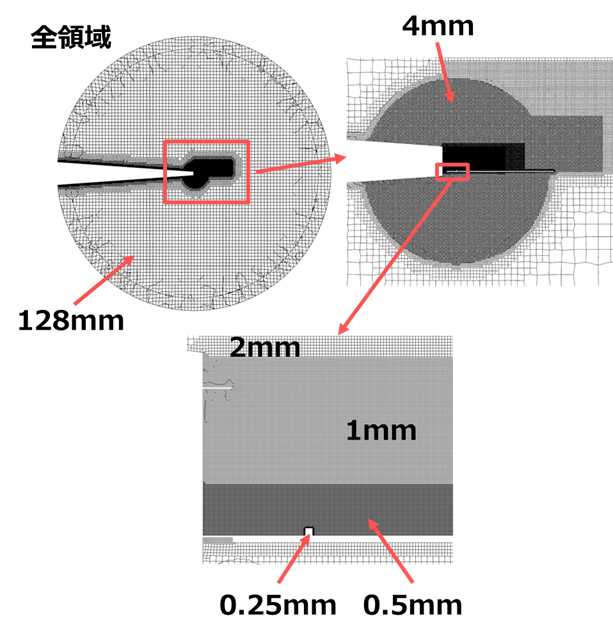

iconHexMeshで生成した解析メッシュとセルサイズを下図に示します。総セル数はおよそ1,850万です。

iconHexMeshで生成した解析メッシュ

【主な解析設定】

・ ソルバー: 非定常圧縮性ソルバー

・ 圧力と密度の関係: 理想気体の状態方程式

・ 媒質: 空気

– 分子量: 28.9

– 粘性係数: 18.4μ [Pa·s]

– 定圧比熱: 1007 [J/(kg・K)]

・ 乱流モデル: Spalart-Allmaras DESモデル

・ フィルター幅: Δ=(: セル体積)

・ 時間差分: 2次精度陰解法(backwardスキーム)

・ 空間差分: 2次精度中心差分(ローカルブレンド型)

・ 時間刻み: 10μ [s]

・ FFT処理の設定

– 計測点のサンプリング周波数: 100kHz

– データ点数: 100,000

– オーバーラップ: 50%

・ 入口流速: 20 [m/s]

・ 出口圧力: 大気圧

下図は、角柱と平板が接している条件での、平板上のフローパターンの実験との比較を示したものです。実験では、角柱前方において死水域とバブルが、角柱後流において角柱端から中心に向かう流れが、中央部にはバブル領域らしきものがそれぞれ形成されており、これらの流れ場の特徴を計算でも捉えられていることがわかります。

![流れ場の比較 (左: 実験(文献[1]の図4より転載)、右: 時間平均流れ場の表面流線と流速分布)](https://www.idaj.co.jp/blog/wp-content/uploads/masatoshi-ishikawa/x3221383849933fd4fc7ba3a25d2318f1.jpg.pagespeed.ic.kA_ZwM3jq0.jpg)

流れ場の比較 (左: 実験(文献[1]の図4より転載)、右: 時間平均流れ場の表面流線と流速分布)

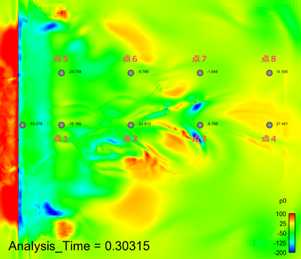

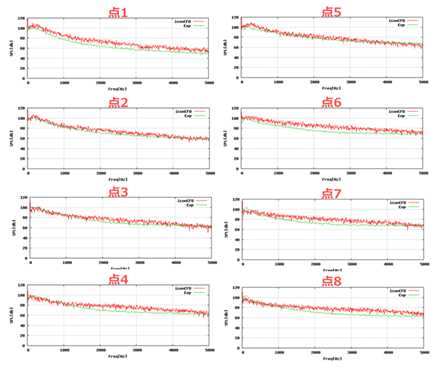

下図は、平板表面上の8点の位置における表面圧力のPFL(Pressure Fluctuation Level)を、実測と比較した結果です。概ね定量的に実測と一致した結果が得られています。

実測値との比較(計測点の位置と瞬時音圧分布)

実測値との比較(表面PFLの比較)

いかがでしたでしょうか。これまでの記事や、流体騒音解析に関してご不明な点やご要望などありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

次回は、シミュレーションの結果評価にとって重要な、弊社オリジナルの結果処理ツールについてご説明します。

■お問い合わせ先

株式会社 IDAJ 営業部

E-mail:info@idaj.co.jp

TEL: 045-683-1990