レノボ・ジャパン 様(CDAJ news vol.57)

開発の初期の段階から徹底的に「FloTHERM」によるシミュレーションをご活用

レノボ・ジャパン 株式会社 先端技術研究所 様

CDAJ news vol.57お客様紹介コーナーより抜粋

発行日 2009年9月

解析種別:熱解析

課題等:通風遮熱壁、通風断熱構造、筐体底面、熱設計

省略

- 「通風断熱構造」についてご紹介いただけますか?

- これまでの熱設計では、筐体底面(特にヒートシンクの裏側など)の温度がしばしば高くなり、その温度を下げるためにファンを大きくしたり、ファンの回転数を上げて風量をアップしたりする必要がありました。これは製品サイズのネックになる冷却システムが大きくなることを、もしくは騒音レベルが悪化するということを意味します。今後、携帯型電子機器の素子の発熱量はますます増加することが予想されますが、同時に製品サイズは小型化の傾向にあります。つまり、製品の発熱密度は高くなるのです。しかしながらその一方で、お客様からは騒音や温度にかかわる快適性向上の要求は強まりつつあります。したがって、筐体表面温度を低く抑える技術は、今後ますます重要になってくると思われます。

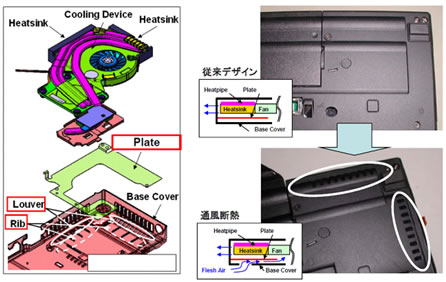

そこで、私たちは一部の住宅にすでに適用されている通風遮熱壁をヒントにして、携帯型電子機器向けの通風断熱構造を考案し、開発したのです。まずは、あらかじめシミュレーションの結果と実験の結果がよく一致することを確認してある3Dモデルを使って、FloTHERMでシミュレーションを行い、基本コンセプトを設計しました。最も高温になるヒートシンクの直下の筐体底面にルーバーを作り、ここに新たに外気を送り込むことでヒートシンクからの熱を筐体表面に伝えにくくするようにすること、これが通風断熱構造です。このシミュレーション結果では、約5℃の筐体表面温度を下げることが予測できました。その後、実際の製品モデルによる温度測定を行い、シミュレーションの結果のとおり、5℃程度下がることが確認されました。

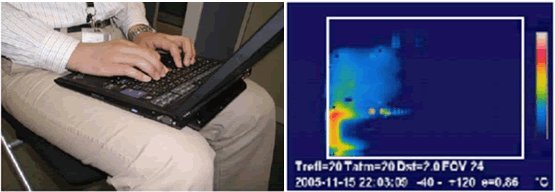

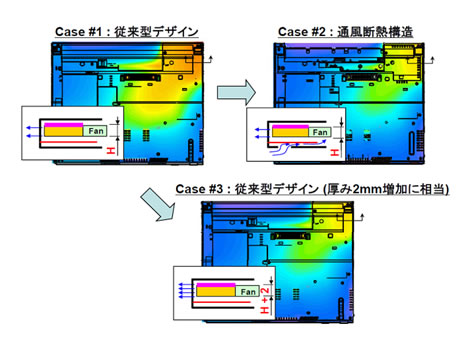

図1 ノートPCの筐体底面温度の分布図

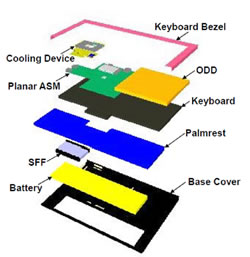

図2 ノートPCの内部構造

図3 通風断熱構造 概略図 風量を15%増量したことに相当する温度の改善が、この通風断熱構造によって得られることが確認できたのです。 5℃なんて、たいしたことではないと思われるかもしれませんが、人間が直接触る筺体外側の部分の温度の5℃の改善は、大きな意味を持ちます。40℃のお風呂には入れますが、45℃のお風呂には入れませんよね?それと同じです。

図4 通風断熱構造の効果(シミュレーション) この製品の場合、従来技術でこの部分の筺体表面の温度を5℃下げるためには、騒音を犠牲にしてファンの回転スピードを上げたり、また製品サイズを変えて大きなファンを入れたりして風量を増やす必要がありました。しかし、そういう訳にはいかなかった。良い製品を作るためにほかにも多くのチームが日夜努力しており、熱設計だけの理由でこの製品のスペックを魅力ないものにするわけにはいかなかったのです。私たちは、どうしてもこの技術を完成させる必要がありました。少しでも薄い製品を、少しでも静かな製品をお客様にご提供したい。常に最高の利用体験をもたらす製品やサービスを提供すること、これこそがThinkPadの製品作りにおける私たちの信条です。

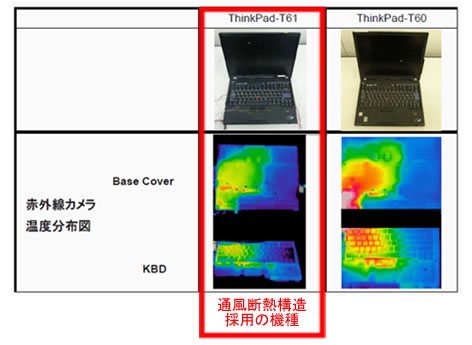

図5 通風断熱構造の効果(赤外線カメラによる実測) - ひとつの製品を作るためには、それぞれのチームが与えられた課題を確実にクリアしていくこと、それが大切なのですね。

- では、次に具体的なシミュレーションの検討内容についてご紹介します。まずは簡単なモデルで、シミュレーションを実施しました。コンポーネントとベースの間のギャップの広さを1~8mmまでに設定、風速を0~900mm/Sの条件で、数パターンのシミュレーションを実施し検証しました。最初のケースの結果から、400mm/Sの風速をあてれば十分に冷却できることがわかりました。次に、コンポーネントを2つ追加して、同じような条件で検証してみましたが、やはり400mm/Sが最適値。3ケース目は、コンポーネントが1つ、カード(基板)の発熱を追加してシミュレーションを実施。この場合も、400mm/sが最適値であることが判明しました。これらの一連の検討には、FloTHERMのCommand Centerが大いに役立ちましました。FloTHERMの特徴は、ギャップと風速をそれぞれ変更して解析することを、全部ソフトウェアでできることが最大の利点です。実機で計測しようとすると、多くの準備や装置が必要になり、経費もかかりますし工数もかかってしまいますから。ところが、シミュレーションであれば、1ケースの計算にかかる時間は、この場合わずか20~30分。すべてのケースを計算するには、2~3日あれば十分でした。

省略

このインタビューの詳細は季刊情報誌CDAJ news vol.57でご覧いただけます。

ユーザー登録済の方はユーザーサポートセンターからダウンロードできます。

ご活用いただいている製品

- 分野1:

- 熱流体解析

- 分野2:

- 最適設計