パナソニック プロダクションエンジニアリング 様(IDAJ news vol.117)

生産設備の設計・プロセス開発等にCONVERGEをはじめとするCAEツールをご活用

パナソニック プロダクションエンジニアリング株式会社

標準機事業センター ITソリューション二部 解析技術課 様

IDAJnews vol.117お客様紹介コーナーより抜粋

発行日2024年9月

解析種別:構造-流体連成解析

課題等:生産設備、標準設備の販売、ソリューション提供、データ分析技術、構造-流体連成解析、コアンダ効果、メッシュコントロール

省略

- ありがとうございます。解析ツールに対して、常に新しい技術にアンテナを張られていらっしゃる御社には、2022年2月にCONVERGEをご導入いただきました。当時、抱えていらっしゃった課題を踏まえて、ご導入の経緯とご選択いただいた理由をお聞かせ願えますでしょうか。

- 2020年から2021年にかけて、ある設備プロセスにおける問題を解決するために、構造と流体を連成させた解析を適用したいと考え、弊社で使っているツールやインターネットでの情報を元に、構造-流体連成解析をターゲットに、複数のツールでベンチマークをしてみました。しかし、計算精度に納得できない、機能が不足している、計算はできるが計算時間が著しく長いなどの理由から、目的とする成果が得られないのではないかということで、一度は、技術構築が頓挫していました。その後、IDAJ様のホームページで、どんな表面形状でもメッシュ生成が可能だという例として、オートノマスメッシングによって馬の周囲にメッシュが綺麗に配置されている動画を見つけました。このCONVERGEなら、流体と構造を連成させて、変形も加味しながら流れ場を解くこともできるのではないかということで、商用ツールでは実現できないとあきらめかけた構造-流体連成解析の技術構築を再スタートさせることになりました。

- また、流路が狭くなって流体がつぶれ、最終的には流路が無くなるような、デザイン的に閉じた形状の計算にもトライしたかったのですが、なかなか対応できるツールが無く困っていたところ、CONVERGEでは計算できるということがわかりました。

弊社は、構造解析にSIMULIA Abaqusを長らく利用しており、多くのノウハウ蓄積があるため、構造-流体連成解析でも構造解析にはAbaqusを適用したいと考えていました。ところがCONVERGE以外のツールでは、シームレスな連携が実現できず、問い合わせようにもAbaqusとCFDツールでは提供元が異なるため、ベンダー別に質問を切り分けて対応を依頼する必要がありますし、そもそもどちらのツールの問題なのか我々では判別できず、回答を得ることがかないませんでした。しかし、IDAJ様からいただいた紹介資料には、CONVERGEとAbaqusの連成結果が示されていましたので、これは何とかなるのではないかと思いました。もちろん、構造-流体連成解析は難易度の高い解析なので、試行錯誤はありましたが、目的とする解析を実行することができました。

初めて使うツールなので、早期に技術を立ち上げるためにも、ソフトウェアの使いやすさというのも評価ポイントの一つにしていました。最初からCONVREGEのユーザーインターフェースは一般的でわかりやすいという印象を持ちました。中でも、ナビゲーション機能が使い慣れると便利でしたね。 - ナビゲーション機能というのは、CONVERGE Studioのケースセットアップ機能ですね。解析で設定すべき項目の入力が完了しているかどうかが、チェックマークで表示されるためわかりやすく、ユーザー様の操作をご支援できる機能です。ところで、もともと解析業務に慣れていらっしゃる皆様にとっては、CONVERGEの特長であるメッシュ生成が不要だということに対して、違和感や不安感をおぼえられることはありませんでしたか。

- 当初は、メッシュがどういう風に作成されているか、確認をしながら進めていましたが、必要な部分に必要なメッシュが生成されていることが確認できました。また正直なところ、CONVERGEで使用されている直交メッシュでは、壁面の状態を適切に再現できず、計算結果が変わってしまうため、使いものにならないだろうなと思っていましたが、CONVERGEのメッシュのパターン例を見ると、壁面はちゃんと壁面に沿ってメッシュを生成していることがわかりましたので、これを自動で作成できれば計算結果の精度も問題ないのではないかと考えが変わりました。

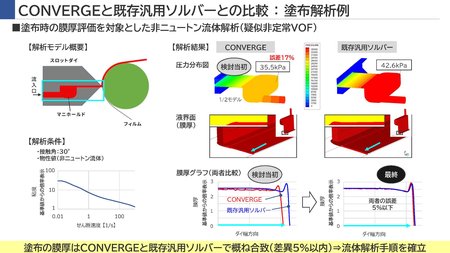

実は、流体計算では、元々使っていた汎用ソルバーでの計算結果と全く違っていたんですね。そこでCONVERGEのメッシュ設定を細かく見直すことで、ほぼ全てのケースにおいて、誤差が5%以下にまで収まるように合わせることができました。このときは確か、収束判定の設定がデフォルトだったんですよね。これが結果の誤差が大きくなっていた要因でもありました。ここもあわせて設定を見直して、誤差が小さくなったわけですが、正直、ここまで合うとは思ってもみませんでした。 - 他のソフトウェアですと、計算が流れない、メッシュが壊れるといった問題に手を取られ時間がかかる一方、CONVERGEなら、まずメッシュが自動で生成されて計算自体は流れますので、そこから結果を評価するために時間を多く使えるといったお声をお聞きすることがあります。ベンチマーク当時、CONVERGEをご利用いただくメリットはどこにあるとお考えでしたか。

- そうですね。ほかのCFDツールではメッシュ生成に3~4日かかっていたケースが、CADデータの表面形状の修正をしたとしても半日程度の作業で計算を実行できますので、ずいぶん早いです。評価すべきところまで計算が到達するまでは粗いメッシュで計算が進み、ある程度解が安定したところで評価したい部分の解像度をあげることができたので、計算コストを抑えられるところが良いと考えていました。

- メッシュの話が多くなってしまい大変恐縮ですが、CONVERGEが直交メッシュであることについて、壁面近傍の取り扱いなどで違和感はなかったでしょうか。

- 正直、直交メッシュの計算は、壁面の状態で答えが全然変わってしまうので、ダメだという認識はありました。ただ、御社のホームページに参考情報があったかと思いますが、壁面に平行に形を揃えればレイヤーメッシュのように扱うことができ、CONVERGEでも行けるということになりました。

- ありがとうございます。ここからは、CONVERGEを適用した事例をご紹介いただけますでしょうか。

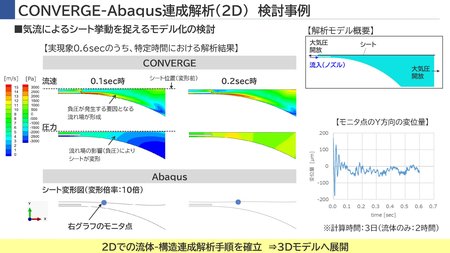

- こちらは、左側の細いノズルから流体が吹き出すと、その噴き出した流体の流れの影響で、上部のシートが変形するという現象で、一般的にコアンダ効果と言われる現象を再現したものです。シートは弾性体として取り扱っています。まずは、既に利用していた汎用ソルバーを使って定性的に現象を再現できるようにパラメータをチューニングし、それを使って、想定される結果が出るようにしました。続いてCONVERGEで調整が必要なメッシュコントロールやパラメータをチューニングし、同様のモデルで計算しました。ここでは、2次元の計算結果を示していますが、現在は形状を3次元に展開しています。

- ミクロン単位の弾性体の動きを構造-流体連成解析で再現するは、ずいぶんとご苦労されたのでないでしょうか。私たちが取り組んだとしてもかなり時間がかかる解析だと思います。

- CONVERGEとAbaqusを連成させるためには、両ツールのバージョンによる制限をクリアする必要がありましたので、実行環境を構築するのには時間がかかりましたね。また、CONVERGEとAbaqusの時間刻みの同期をどうとるかという問題もありました。この解析対象では、Abaqusは陰解法でしか計算できないと思い、陰解法を選択していたんですが、CONVERGEとの連成にあたって、結構早い段階で計算が発散してしまいました。そこで、CONVERGEとAbaqusのタイミングステップごとの刻み幅の履歴を確認すると、上手く同期がとれていないことがわかりました。ここでは、CONVERGEとAbaqusの両方の技術サポートをされているIDAJ様に問い合わせをして、サポートしてもらいました。最終的に、Abaqusは陽解法を使用して、CONVERGEと刻み幅を揃えて計算することで問題をクリアしました。

- この計算結果を社内で示されて、ご同僚の皆様のご反応はいかがでしたか。

- 生産設備のプロセスで活用したい技術でしたので、結果を見て、解析がプロセス設計において使っていけそうだというコメントがあったのと同時に、ミクロン単位での変形をどう計測するかという、見えないところを見たいがゆえの課題が生じました。ただ、解析を担当した我々からすると、そこまで踏み込めたという評価の証しでもあるのかなと思っています。

ほかにも、これまでトライしたいと思っていてできなかった、バルブの開閉を伴う塗布の動的なプロセスに、移動境界問題に対する適用性が高いCONVERGEの特徴を生かして計算しています。また、構造物の瞬間的な熱伝導での熱膨張を見ながら動的に解くこと、環境に配慮した素材の生産プロセスにも使われる混練といったテーマにも着手しています。さらに製品や生産という切り口とは別に、先ほどのバルブの開閉などの狭小領域で発生する事象への適用も検討しています。 - CONVERGEは、構造-流体連成解析などこれまで難題とされてきた技術にも積極的に挑み、製品の機能アップに努めています。新しいテーマにお取組みになる際は、弊社からもお役立ていただける機能やソリューションに関する最新情報をご提供しますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

構造-流体連成解析への適用を目指してCONVERGEを導入

バルブの開閉を伴う塗布プロセス、環境に配慮した素材の生産プロセス等への展開に着手

省略

このインタビューの詳細は季刊情報誌IDAJ news vol.117でご覧いただけます。

ユーザー登録済の方はユーザーサポートセンターからダウンロードできます。

ご活用いただいている製品

- 分野1:

- 熱流体解析、構造解析