レノボ・ジャパン様・ラビットアート様・Zeit様(IDAJ news vol.119-3)

ThinkPad冷却モジュール開発のためのシミュレーション業務強化にSimcenter Flothermをご活用

レノボ・ジャパン合同会社

ThinkPad Thermal Development 様・株式会社ラビットアート様・Zeit株式会社 様

IDAJnews vol.119お客様紹介コーナーより抜粋

発行日2025年3月

解析種別:熱解析

課題等:開発業務効率化、開発期間短縮、開発費用削減、設計者のスキル向上、シミュレーションによる設計の最適化、MBD、モデルベース開発、品質向上、放熱設計

省略

開発業務プロセスの強化とソフトウェア・シミュレーションの強化を同時に着手

- 中村様が担当される技術支援は、ソフトウェアを用いた開発プロセスの改善に重きが置かれているとお聞きしていますが、そのモチベーションをお聞かせください。

- ラビットアート 中村様● Lenovoでは、ソフトウェア・シミュレーションとともにハードウェア・シミュレーションも運用しています。ハードウェア・シミュレーションでは、製品を模した箱に発熱体と熱電対を設置し、その模擬製品を用いて設計の最適化を行います。実機に近いため、より正確なシミュレーションが可能です。ただし、費用と時間がかかるので、試行回数には限りがあります。

一方、ソフトウェア・シミュレーションを使えば、短時間で様々な項目を一気に調査できるため、時間を重視する場合には非常に有用です。ただし、それがどれほど現実に近いかを判断するのは難しいことがあります。こうした場合には、ハードウェア・シミュレーションの結果を参照します。このようにハードウェア・シミュレーションとソフトウェア・シミュレーションにはそれぞれメリットとデメリットがあるため、両者のメリットを生かして開発を進めることが重要です。

LenovoがSimcenter Flothermをはじめて導入したのは20年以上前のことです。このツールは当時も現在も非常に高価ですが、「これさえ導入すれば全てがうまくいく」という夢のツールではありません。ソフトウェア・シミュレーションとハードウェア・シミュレーションの良さを補完するには、2つの技術をバランスよく進化させることが理想だと考えています。ところが、私がLenovoに2年前に再着任した際には、Simcenter Flothermをはじめとするソフトウェア・シミュレーションの運用効率が低いと感じたため、この領域を強化するプロジェクトを提案しました。

“ツール、スキル、ルール”の観点で従前のプロセスを見直し

- ありがとうございます。ここからは現在、お取組みが進んでいるシミュレーション業務強化プロジェクトについてご説明をお願いします。

- 中村様● 今日は、前半にソフトウェア・シミュレーションを活用した開発プロセスの強化について、後半に強化したシミュレーションをThinkPad P1 Gen 7の開発においてどのように運用し、その効果をどう得たかをご説明します。

本プロジェクトを発足させた2年前、Lenovoサーマルチームは製品の開発後期に大きな設計変更を経験しました。そして、その対応には多大な労力を費やしました。一方で、近年はどの企業でも同様だと思いますが、開発期間や費用に対する要求が厳しさを増しています。さらに、働き方改革の推進やコロナ禍を経て、人的負担の軽減、在宅勤務、ワーク・ライフ・バランスへの対応も求められるようになりました。こうした新しいビジネス環境への対応策の一環として、ソフトウェア・シミュレーションを重視した設計プロセスに注力することが社内で決定され、このプロジェクトが正式にスタートしました。

開発後期の、計画にはない大きな設計変更を防ぎ、開発期間と開発費用を削減し、さらに人的負担の軽減や在宅勤務への対応を実現しながら、より優れた製品を開発していくため、3つの目標を設定しました。

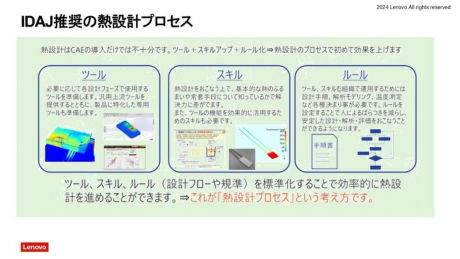

1つ目は、開発初期に設計をできるかぎり最適化すること、2つ目は、多数のケース・スタディを同時に、かつ迅速に行うこと、3つ目は、ケース・スタディの結果をもとに、改善策や解決策を理論的かつ論理的に探索することです。これらの目標を達成するために、ソフトウェア・シミュレーションの最大活用、冷却装置の設計者のスキル向上、ソフトウェア・シミュレーション活用時のルール標準化の3つのアプローチを取ることにしました。

実は、これら3つのアプローチはIDAJ様でも推奨されている手法です。 - このようなツールや支援体制の改善は、業務の効率化やスケジュール管理の柔軟性向上に非常に効果的です。

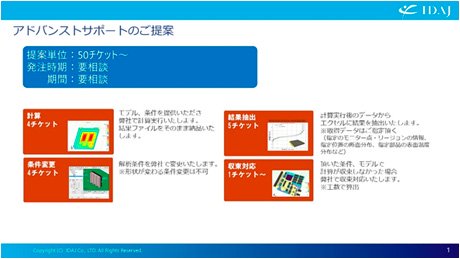

まずは、これまでのマシンよりも高性能なP1 Gen 6と、開発中のGen 7を合わせて4台導入し、計算マシンをアップグレードしました。これにより処理能力を向上させ、大規模または複雑なシミュレーションへの対応力を強化することができました。2つ目に、Simcenter Flothermを1ライセンス追加し、3ライセンスにしました。最後に、IDAJ様に協力いただき、迅速かつ柔軟なサポート体制構築のために、アドバンスト・サポートを導入しました。このアドバンスト・サポートには、ライセンス不足をカバーし、シミュレーション業務の停滞を防止する、あらかじめチケットとして費用をプールすることができる、業務の突発的な集中による緊急のシミュレーション業務代行を依頼できる、長期的にはコストの最適化やリソースの有効活用が期待できるという特徴があります。

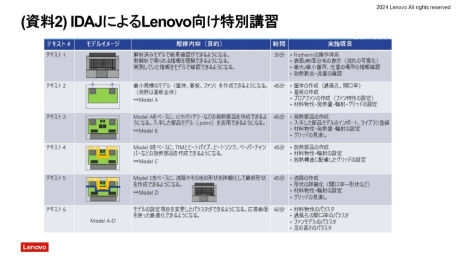

アドバンスト・サポートのようなスキームの導入は、突発的にシミュレーション作業が多くなる業務環境において非常に有用です。費用を抑えながら全体的な効率とスピードを向上させることができます。今後も継続して、他にどのような課題やニーズがあるかを明確化しながら、さらなるプロセスの強化を図りたいと考えています。 - スタッフのスキルアップに関しては、これまではIDAJ様が提供してくださる一般的な教育やトレーニング・メニューを使ってオペレーターを養成してきましたが、Simcenter Flothermは様々なシミュレーションが可能なツールなので、その教育やトレーニング・メニューの中には、私たちの業務にフィットしない部分がありました。そこで、ThinkPad独自の設計や業務ニーズに基づいた、Lenovo特化型の講習メニューを作成いただき、それに基づいて教育を進めています。あわせて自社テキストを再作成し、業務に直接関連する知識やスキルを深く学べる環境も整備しました。これにより、即戦力の高いオペレーターを短期間で育成できるようになり、ソフトウェア・シミュレーションの活用度が向上しました。

- シミュレーション・オペレーターによって出力結果に揺らぎが出る原因となっている手順は、安定した結果の再現性を確保することを目指して標準化に取り組みました。

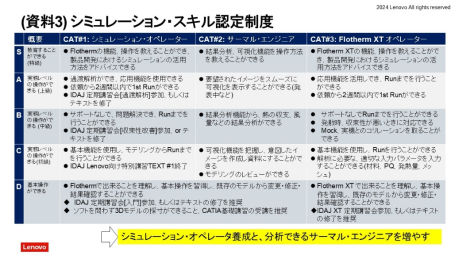

基本物理・物性値を見直し、モデリングとグリッド生成のプロセスを標準化しました。また、メカCADデータの読み込みとモデリング作業が効率的にできるインターフェイス・ツールのSimcenter Flotherm MCAD Bridge利用することにしました。さらに、スキルフルなシミュレーション・オペレーターによって出力された結果データを評価・分析し、次の一手を考えるにも高いスキルが必要となるため、専門のソフトウェア・シミュレーション・オペレーターを養成することと並行して、熱設計に関わるスタッフ全員がソフトウェア・シミュレーションの出力データを分析するスキルの向上を目指して、スキル認定制度というスキームを作りました。図4左は、ソフトウェア・シミュレーション・オペレーター養成コース、中央はサーマル・エンジニアのスキルアップコース、右はSimcenter Flotherm XTのオペレーター向けのコースです。各エンジニアのスキルレベルに合わせてグレードを認定しました。これにより、エンジニアの技術力向上が体系的に推進されるはずです。将来的には各人の技術力評価や査定などにも反映させることが望ましいのではないか、そうすればモチベーション向上とともにスキルのあるソフトウェア・シミュレーション・オペレータのキャリア形成を支援できると考えています。 - これら3つのアプローチを使って、図5に強化した開発プロセスの全体像を示します。

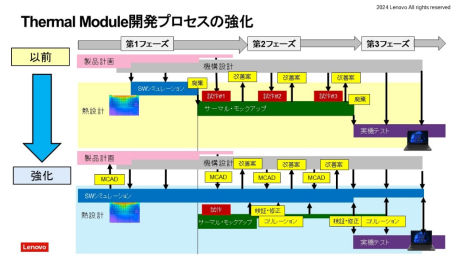

以前は、ソフトウェア・シミュレーションを使った第1フェーズ、ハードウェア・シミュレーションを使った第2フェーズ、実機を使った第3フェーズを通じて、設計の検証と最適化を進めていました。そこではフェーズが移行するごとに、前フェーズで使っていたシミュレーションのモデルをすべて廃棄して、新しいモデル作成し、開発を継続していました。しかし各フェーズで新しいモデルを作成し直していると、作業負荷が上がり、モデル移行時にデータや設計意図が損なわれるリスクがありました。また、各フェーズでの分断的なアプローチにより、プロセス全体の一貫性が低下する可能性もありました。

新しいプロセスでは、旧プロセスにおける第1フェーズから第3フェーズまで、ソフトウェア・シミュレーションを中心に使用するプロセスに変更しています。途中でハードウェア・シミュレーションのモデルも作成しますが、それはソフトウェア・シミュレーション・モデルのコリレーションを取ることが目的です。そこでは、ソフトウェア・シミュレーションの確からしさを確認し、誤差があった場合には修正、キャリブレーションしてソフトウェア・シミュレーションによる開発と最適化を継続するわけです。この統合型アプローチにより、ソフトウェア・シミュレーションによる設計の最適化を、開発期間を通して、一貫して実施することができるようになりました。

このソフトウェア・シミュレーション中心の開発プロセスにより、モデルの再作成の手間を排除し、開発時間を短縮でき、ハードウェア・シミュレーションのための試作機の数を削減できます。また類似の設計の製品開発を新たに始める際には、前機種で適切に最適化した精度の高いソフトウェア・シミュレーション・モデルを開発初期から使うことが可能になります。

開発プロセスの効率化で生まれた時間を“こだわりの設計”のための時間へとシフト

- 中村様● この新しい開発プロセスがThinkPad P1 Gen 7の開発にもたらした効果についてご説明します。

ThinkPad P1 Gen 7は、高性能グラフィック機能を備えたサーバー系ノートPCとして、プロフェッショナル用途に最適なマシンです。現在のLenovoのサーマルチームでも、このマシンを主に使ってシミュレーションを行っています。

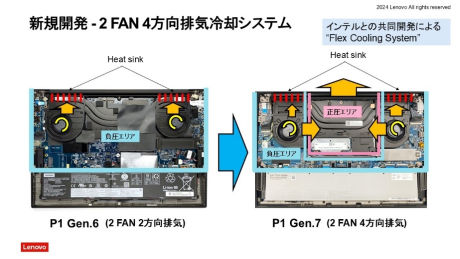

Gen 6とGen 7の外観を見る限り、ほとんど変わっていないように見えますね。ということは、中がずいぶん違うのではないかということで、内部をご覧に入れます。さて、こちらも一見した限りではほとんど変わっていないように見えます。では何が変わったかと申しますと、実は詳細なスペックと品質が全く異なります。

まずCPUの性能を示すTDP(注:Thermal Design Power)は95WでGen 6より10W増えています。一方でファンの体積は12%減り、騒音ノイズ・レベルは変わりません。さらに製品のキーボード側の温度は4.3℃、ベースカバー側の温度は11℃も下がりました。しかもクーリング・モジュール全体の重量は約40gの軽量化に成功しています。製品サイズも小さくなりました。製品の重さは、1.93kgから2.03kgに増加しましたが、これは製品品質や剛性を上げるため、筐体カバーをプラスチックから金属に変更したためです。 - では、どうしてこんなに冷却性能が改善できたのか、その理由についてご説明します。

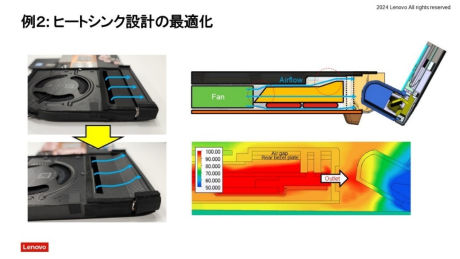

Gen 6までのシステムでは、全体の風の流れの一番下流にファンがついており、筐体内部全体が負圧になっていました。一方Gen 7は、インテルと共同開発した、これまでと全く異なる冷却の革新的アーキテクチャーである“フレックス・クーリング・システム”に基づいて設計された製品です。2方向に排気するファンを左右にそれぞれ1個ずつ搭載しており、左右のファンの排気の1つはシステムの内部に向かって排気する設計です。したがって、1つの筐体の中に正圧の部分と負圧の部分が混在して存在することになるため、内部のエア・インシュレーション隔壁がしっかりできていないと、システムの中で空気が循環し、効率の悪い熱設計になってしまいます。

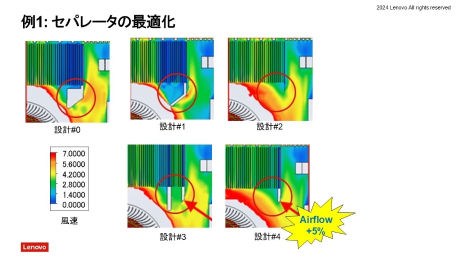

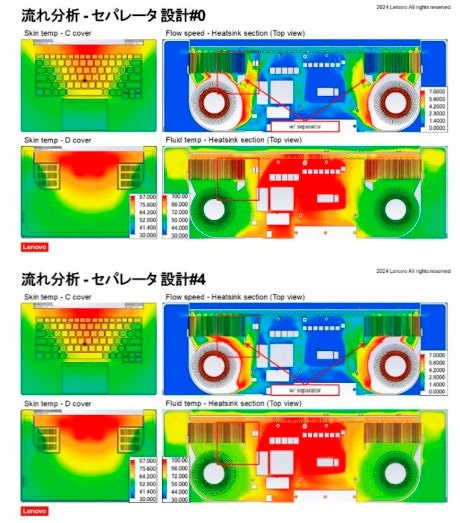

一言でいえば、このシステムの全体の熱設計は非常に複雑で、難易度が高いのです。しかし、ソフトウェア・シミュレーションと強化したプロセスを適用したおかげで、従来よりも複雑な設計課題を迅速に解決でき、短期間で性能の高いサーマル・モジュールを開発することができました。 - 具体例をご説明します。1つのファンから2方向に風を適切な割合に分配するために重要な役割を果たすのが、ファンの内部に装着されたセパレータと呼ばれる小さなパーツです。このパーツの形状の最適化作業のためにソフトウェア・シミュレーションを活用しました。セパレータ0番とセパレータ4番の流れを図8に示します。

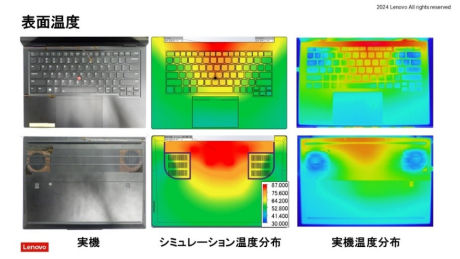

セパレータの形状と内部の流れの状況をよく見ながら、セパレータの形状を最適化しました。ソフトウェア・シミュレーションでは、短時間に多くのケースを検討することが可能だからこそできた作業です。結果として風量を最適に2方向に分配するだけでなく、最初の設計よりも全風量を5%増やすことに成功しました。また、Lenovoサーマルチームは、インテルをはじめ、複数の社外テクニカルパートナーと協業して開発作業を行っています。熱設計のデータを共有し、分析データを挟んでディスカッションしながらスムーズに開発作業ができたのもSimcenter Flothermという共通言語があったからです。 - 図10は、ソフトウェア・シミュレーションによる温度分布図と実機の温度分布測定の結果を比較したものです。以前のLenovoでは多くの場合、こうした製品の表面温度の結果だけに注目して設計の最適化を行っていましたが、プロセス強化後は、Simcenter Flothermが提供する詳細な流れを分析し、原因とその過程も考察した結果も検討に加えることにより、設計の適切な最適化を短期間で行えるようになりました。

こだわった設計から生まれる改善、次なる製品での今までにない機能・性能

- 中村様● 新しいプロセスの適用によって、時間に余裕ができましたので、多くの情報を分析することにより、適切な設計の方向性を迷いなく決めることができ、最低限度のスペックを満たすだけではなく、期待以上の高性能・高品質な製品設計を行うことができるようになりました。ソフトウェア・シミュレーションであれば、どこから何℃の風が、どのくらいの速度でやって来るかなどがはっきりわかります。それを使ってミュレーションデータやマッピング図を共有することができます。こうした透明性の高い設計情報によって、社外のテクニカルパートナーとの合意形成が容易になりました。

また専門外の関係者にも説得力のあるプレゼンテーションを行うことが可能になりました。例えば、ある特定の部分については実測で吸気量や排気量を測定することはできます。しかし、現在の多くのノートブックPCと同様に、このPCでも排気口がちょうどディスプレイ・パネルのヒンジ(注:扉や蓋、カバーを開閉させる部品)部分にあり、排気量の実測が困難です。また同様に底面からの吸気の様子も実測では掴みにくいため、ハードウェア・シミュレーションで最適設計を見つけるのは難しいのです。こうしたことが容易にできることがソフトウェア・シミュレーションのメリットです。

私のキャリアを通じてずっと考えていることですが、トップダウンで与えられた設計目標を満たすことだけに満足せず、エンジニア自身が自ら深く考え、高みを目指して、とことんこだわった設計を追求する情熱が、お客様にとってより価値の高い製品を生み出すパワーになります。そして、その情熱を支えてくれるのがソフトウェア・シミュレーションです。

今後、ノートブックPCの熱設計・冷却設計はさらに進化し、ソフトウェア・シミュレーションは製品の付加価値向上にさらに貢献することになるはずです。そのためソフトウェア・シミュレーションのスキルを磨いていくことがますます重要になると考えています。 - 詳細なご説明をありがとうございました。今回のプロジェクトの本旨と言えるものが“シミュレーション業務強化”という言葉に表れているのではないかと拝察しております。あえて“業務改善”という言葉ではない理由をお聞かせいただけますか。

- 中村様● 改善という言葉には、“結果が今より少しでも良ければそれでいい”という意図が後ろに見え隠れしている気がしています。現場では、ちょっとした思いつきやはずみで、これまでより少しだけ良いものができてしまうこともありますが、それでチームが楽に仕事を済ませて満足してしまうことを危惧しています。私たちは、常にお客様に最高の性能と品質を持つ製品を届け続けたいと考えています。つまり改善という言葉で甘んじてはいけない、今までにないリープアップしたものを継続して作るんだという意識をメンバーに常に持ってもらうために、今回のプロジェクトには“業務強化”という言葉がふさわしいのではないかと考えました。ただなんとなく以前よりも少し良くするという漠然とした取り組みではなく、組織全体のスキルの底上げを含めた、開発プロセス全体の強化が今回のプロジェクトのゴールです。この意味で正確にはこのプロジェクトはまだ道半ばなのです。

省略

このインタビューの詳細は季刊情報誌IDAJ news vol.119でご覧いただけます。

ユーザー登録済の方はユーザーサポートセンターからダウンロードできます。

ご活用いただいている製品

- 分野1:

- 熱流体解析