北九州市立大学 様(IDAJ news vol.76)

産学連携によるLEDの放熱研究に、「FloTHERM®・FloTHERM®XT」、「modeFRONTIER®」をご活用

北九州市立大学 国際環境工学部 機械システム工学科 様

IDAJ news vol.76お客様紹介コーナーより抜粋

発行日 2014年6月

解析種別:熱流体解析

課題等:LED、熱、超高出力LED、ヒートシンク、リフレクター

省略

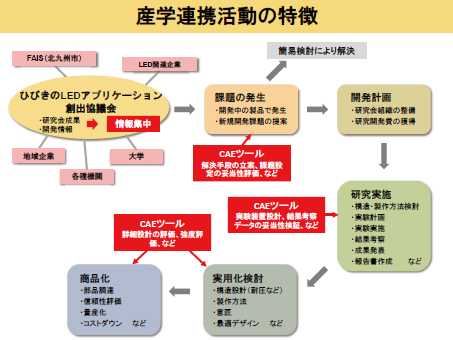

構想設計段階や実験装置評価にも、CAEツールを利用

- ひびきの協議会の中で、CAEツールはどのように利用されているのでしょうか?

- まず、ひびきの協議会での活動を通じて抽出した新たな課題に対して、その課題を解決することによって競争力のある商材として成立するのか、課題の難易度が高すぎないかなどを検討するために利用しています。解決手段の立案、課題設定の妥当性評価等のフェーズですので、いわゆる構想設計段階に当たります。したがって、ここでは計算精度は追求せず、方向性を決めることが目的となりますのでCAEの利用価値は高いです。特にFloTHERMは豊富なライブラリが搭載されており、計算負荷も非常に低いので、アイディアやイメージしか存在しない段階でも評価検討の補助として活用することができます。続いて研究フェーズでは、例えば、伝熱デバイスの性能評価のための実験装置の設計、実験装置自体が想定した性能を満たすか否かを確認するときなど、実験装置設計、実験結果の妥当性検討などに利用しています。そして、実用化検討・商品化フェーズでは、詳細設計の評価や強度評価などに利用することになります。

図1 ひびきの協議会を中心とした産学連携活動の特徴 - アイディアしか存在しない段階で、検討すべきか否かを判断したり、実験装置のように1台しか製作しない機器の計画やトラブルシューティングにご活用いただいているのは、大変興味深いお話でした。続いては、LEDの熱課題についてご説明ください。

- LEDの用途が、液晶用バックライト、自動車ヘッドライト等から一般照明分野に広がるにつれて、熱問題の表面化と深刻化が叫ばれるようになり、高出力化とともに伝熱工学の研究対象となってきました。その熱問題は、大きく分けて3つあると考えています。1つ目は、光変換ロスのほとんどが熱になること、2つ目は、高温化によりLEDの寿命短縮や光束低下が引き起こされること、3つ目は、発熱密度が高いため徐熱が難しいことがあげられます。

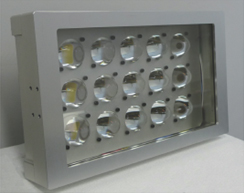

図2 競技場向け高出力 LED投光器(イーアイエス様ご提供)

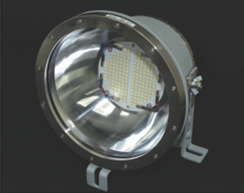

図3 高出力水中 LED投光器(春日工作所様ご提供)

図4 水中 LEDサーチライト(豊光社様ご提供)

図5 LED航海灯(マリンテック様ご提供)

新しい設計手法や、デザインメソッドの確立を

- ここからは、解析事例についてご説明ください。

- (1)超高出力LED投光器、(2)投光器用ヒートシンクの最適デザイン、(3)放熱リフレクターにそれぞれ適用した事例についてご紹介します。

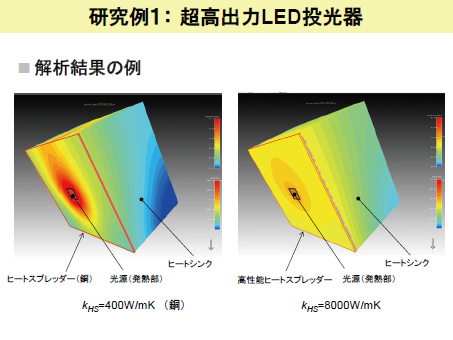

- (1)超高出力LED

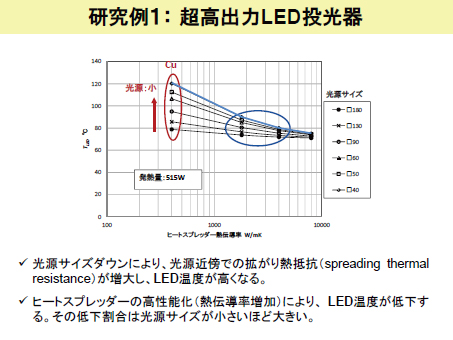

投光器災害復旧・消防活動用照明や競技場のナイター照明等の用途で、105lmを超える超高出力照明についても今後LEDへの置き換えが進むものと予想されます。超高出力投光器では発熱部となるLED光源と放熱部のサイズが大きく異なるので、適切な放熱経路の確保が困難となり、一般にその放熱ヒートシンクは放熱量見合いのスケールアップよりもさらに大型となります。今後のLEDのさらなる小型化と高密度実装化を考えれば、光源部での発熱密度増大と光源近傍での熱の拡がりに伴う熱抵抗増加は容易に予想されます。特に高出力光源では、熱抵抗による温度上昇量が大きくなるため、熱抵抗低減策は照明の高性能化に対してきわめて有効な手段となります。そこで、光源近傍での熱の拡がりに伴う熱抵抗低減策となる高性能ヒートスプレッダーの開発に向けて、次の条件で熱流体解析を実施しました。- 解析ツール:FloTHERM

- 光源発熱量:515W(光束90,000lm相当)

- ヒートシンク(平板フィン型)

- 高さ:300mm、幅:300mm

- 奥行:200mm、ベース厚さ:5mm

- フィン:34枚、厚さ1mm

- 材質:アルミニウム

- ヒートスプレッダー:銅

- 照射方向:下向き30°

- 解析メッシュ数:4.8×105

図6 超高出力 LED投光器 解析結果

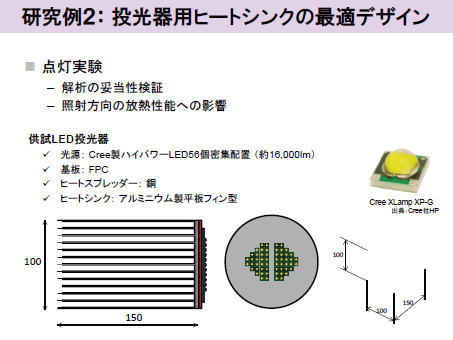

図7 光源近傍での熱抵抗 - (2)投光器用ヒートシンクの最適デザイン

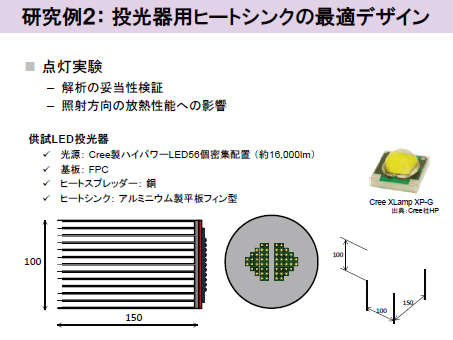

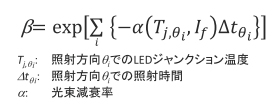

LEDは温度が10℃下がると、寿命が2倍になると言われることがあるように、放熱性能とLED照明の寿命は密接に関連しています。そこで、投光器の運用条件を考慮したLED寿命を評価し、その寿命と照明装置のコストの両方を考慮した最適化を行いました。新しいデザイン手法の提案ができればと考えてトライした事例です。以前は、限られた情報と、経験や知見に基づいて"最適"と判断された形状でのCAE結果による設計で完了せざるを得ませんでしたが、「これで本当に定量的な評価に基づく十分な最適化が実施できているのか?」という疑問は常に残っていました。今回は、FloTHERMとmodeFRONTIERを連携し、CAEによる自動化、最適化環境を構築、パラメータースタディによって寿命とコストのトレードオフ情報を得ることができました。これだけ大量の結果を自動化せずに解析することは非現実的ですが、modeFRONTIERを活用すれば、PCの前に技術者が張り付くことなく、夜間・休日を問わず解析できるため、技術者やPC、ソフトウェアなどの貴重なリソースを有効に活用できます。トレードオフ情報を含む最適化結果は、「寿命が優先か?」「コストが優先か?」という技術者による意思決定を支援する材料として利用します。また、様々なポスト処理機能を使って、設計変数同士の関係性を分析し、次機種開発に向けたノウハウの蓄積にも活用しています。

図8 投光器用ヒートシンク概要 目的関数は、光束維持率βを寿命、ヒートシンク重量をコストとし、設計変数は、ヒートシンクの幅・高さ・奥行きの外形寸法、フィン枚数、フィン厚さとしました。光束維持率βとは、照射方向が変化することを考慮した定量的な寿命評価で、次式により定義しました。

図9 解析の妥当性検証と照射方向による放熱性能への影響検証 modeFRONTIERとFloTHERMを連成させて、多目的遺伝的アルゴリズムMOGA-Ⅱを適用しました。投光器の照射方向は、-60°、-30°、0°、+30°、+60°とし、各照射方向での照射時間は等しいものとします。

図10 最適化結果の例 - (3)放熱リフレクター

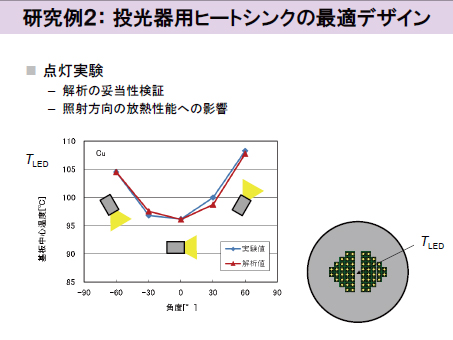

投光器には大型のリフレクターが取付けられることがよくありますが、放熱リフレクターはリフレクターを放熱面として利用することで放熱ヒートシンクの小型・軽量化を達成しようとするものです。LED光源部の温度を平準化しリフレクター全体に効率的に熱を輸送するために、LED光源中心部からリフレクター先端部まで複数のヒートパイプが設置されています。放熱リフレクターの構造は特許出願中です(特願2012-250698)。放熱リフレクターは多くの曲面形状を持つため、FloTHERM XTを用いました。FloTHERMはある程度使っていたのですが、FloTHERM XTは初めての利用でしたので、技術サポートの方に支援いただきながら取り組みました。FloTHERM XTは、今回のモデルのような円筒形状や、ヒートシンクなど複雑な曲面形状を伴う場合でも、カットセル技術を使って形状を正確に再現することができました。またSOLIDWORKSアドオンで解析が実行できるため、設計者でもストレスなく日常の業務において利用できそうです。また、FloTHERMと同様に電子機器のライブラリが搭載されているため、モデル化も簡単でした。解析内容は、伝導・輻射・自然対流による伝熱を考慮し、環境温度25℃の空気中に設置した状態、重力方向鉛直上向きと下向きで設置した状態の2ケースとしました。

図11 放熱リフレクター

図12 解析モデル

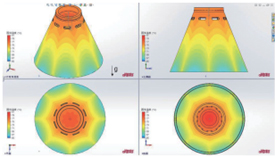

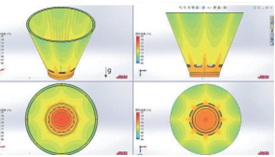

図13 解析結果(重力報告 -y方向)

図14 解析結果(重力報告 +y方向)

省略

このインタビューの詳細は季刊情報誌IDAJ news vol.76でご覧いただけます。

ユーザー登録済の方はユーザーサポートセンターからダウンロードできます。

ご活用いただいている製品

- 分野1:

- 熱流体解析

- 分野2:

- 最適設計